Services publics et Approvisionnement Canada

Audit de la gestion des ouvrages techniques

Sur cette page

- Introduction

- Conclusion et recommandations

- Objet de l'audit

- Énoncé de conformité

- Observations

- Aperçu du portefeuille des ouvrages techniques

- Leadership et orientation stratégique

- Gouvernance et surveillance

- Gestion des personnes

- Gestion des risques liés aux ouvrages

- Réponse de la direction

- Recommandations et plan d'action de la direction

- À propos de l'audit

- Annexe A : Ouvrages techniques de Services publics et Approvisionnement Canada

- Annexe B : Évaluation de l'état des ouvrages techniques de Services publics et Approvisionnement Canada réalisée par KPMG en 2018

- Annexe C : Ouvrages qui ont obtenu la cote « Rouge critique » dans le rapport de 2018 de KPMG

Introduction

La présente mission figurait dans le Plan d'audit et d'évaluation axé sur les risques pour 2018 à 2021 de Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC), lequel a été approuvé par le Comité ministériel d'audit le 12 juin 2018.

Le portefeuille des ouvrages techniques de SPAC comprend 17 ouvrages techniques, dont 9 ponts, 5 barrages, 1 quai, la cale sèche d'Esquimalt et la route de l'Alaska. La taille, l'âge, l'utilisation et l'état général de ces ouvrages sont variables. Le sous-ministre de SPAC a délégué aux Services immobiliers (SI) la responsabilité de gérer les ouvrages techniques appartenant à l'État. Le Secteur de la gestion des biens d'infrastructure (SGBI) des SI est responsable de l'intendance du portefeuille des ouvrages techniques situés partout au Canada. Une liste des ouvrages techniques figure à l'Annexe A : Ouvrages techniques de Services publics et Approvisionnement Canada. Les résultats de l'évaluation de l'état des ouvrages se trouvent à l'Annexe B : Évaluation de l'état des ouvrages techniques de Services publics et Approvisionnement Canada réalisée par KPMG en 2018.

En octobre 2017, la responsabilité de la gestion de tous les ouvrages techniques de SPAC a été transférée des régions au SGBI, ce qui a marqué le passage d'une approche de gestion du portefeuille largement décentralisée à une approche centralisée. Le SGBI est maintenant le principal responsable de l'orientation stratégique du portefeuille, ainsi que de la gestion des finances, des opérations et des ressources humaines relatives à l'ensemble des ouvrages qui composent le portefeuille.

La gouvernance et la surveillance du portefeuille sont assurées par le Comité de direction, le Comité des opérations stratégiques, les conseils de gestion des investissements du Ministère et de la Direction générale, le Comité national des opérations et le Comité de la gouvernance des Services immobiliers.

À l'heure actuelle, la valeur marchande du portefeuille des ouvrages techniques s'établit à 5,02 G$. Le financement du portefeuille est assuré en fonction de deux volets. Le premier volet concerne le budget de fonctionnement et de services publics, qui fournit aux gestionnaires des ouvrages les fonds nécessaires pour en gérer les activités quotidiennes, dont les travaux d'entretien courants et les réparations. Le deuxième volet de financement est destiné aux projets d'immobilisations et est habituellement assuré au moyen des dépenses de programmes du gouvernement fédéral. Par exemple, à la section Accélérer les investissements dans l'infrastructure fédérale, le budget fédéral de 2016 octroie un investissement dans le portefeuille des ouvrages techniques de près de 249 M$ sur cinq ans pour améliorer l'infrastructure matérielle de ses ouvrages techniques. Plus récemment, le budget fédéral de 2019 indiquait que le gouvernement du Canada prévoyait investir plus de 16 G$ par année dans l'infrastructure matérielle de toutes les immobilisations au cours des neuf prochaines années.

Pour l'exercice 2018 à 2019, un budget de 46,3 M$ au titre du fonctionnement et des services publics et de 129 M$ pour les petits et grands projets d'immobilisations a été accordé au portefeuille. Au moment de la rédaction du présent rapport, le portefeuille des ouvrages techniques comptait un effectif d'environ 127 équivalents temps plein (ETP) dans les secteurs opérationnel et administratif.

Depuis qu'il a commencé à assumer la responsabilité du portefeuille des ouvrages techniques en 2017, le SGBI a élaboré le Cadre de contrôle de la gestion des ouvrages techniques, qui est présenté à la pièce 1.

Pièce 1 : Cadre de contrôle de la gestion des ouvrages techniques

Description de l’image

Ce cadre a été établi pour montrer la relation entre tous les domaines de contrôle de la gestion des ouvrages techniques. 3 fonctions y sont énumérées de haut en bas : direction et orientation stratégique, gouvernance et surveillance, et gestion des risques. Ces fonctions englobent 8 activités : Gestion des ressources humaines, gestion financière, gestion de projet, formation, procédures d’exploitation uniformisées, santé et sécurité, sécurité matérielle et accessibilité. Sous celles-ci se trouve une autre activité, à savoir Suivi et établissement de rapports, qui représente l’étape finale du cadre. Les 2 dernières activités, soit exigences prévues par la loi et rôles et responsabilités, comprennent les fonctions et activités énumérées précédemment; elles jouent donc 1 rôle à l’égard de chacune des autres activités.

Conclusion et recommandations

L'audit a permis de constater qu'il existe un régime complet d'inspection et d'assainissement qui atténue bon nombre des risques potentiels liés à l'intégrité structurale des ouvrages. De plus, la récente centralisation du portefeuille des ouvrages techniques a permis au Ministère d'établir un cadre de contrôle uniforme pancanadien pour la gestion de ces ouvrages. En tant que point de responsabilité unique, le SGBI est mieux placé pour examiner les processus de façon globale dans l'ensemble du portefeuille et pour chercher des possibilités d'amélioration.

Toutefois, ce cadre n'en est qu'à ses débuts, et des lacunes en matière de contrôle ont été observées aux niveaux stratégique et opérationnel. Au niveau stratégique, nous avons relevé des lacunes liées à la surveillance par la haute direction, au suivi et à l'établissement de rapports, ainsi qu'à la gestion des ressources financières et humaines. Ces lacunes semblaient découler d'un manque de clarté quant à l'orientation stratégique et à la vision globale du portefeuille. Au niveau opérationnel, des problèmes liés aux procédures d'exploitation uniformisées, à la formation, à la santé et à la sécurité ainsi qu'à la sécurité matérielle ont été observés, et sont sources de risques non atténués pour la sécurité des employés et du public.

À la suite de ces observations, quatre recommandations d'audit ont été formulées à l'intention de la direction. Plus précisément, le sous-ministre adjoint des SI devrait 1) veiller à ce que l'orientation stratégique du portefeuille des ouvrages techniques soit clairement définie, communiquée, mise en œuvre et approuvée par les organes exécutifs pertinents; 2) élaborer une stratégie en matière de ressources humaines et un processus d'établissement des priorités relatives aux investissements dans les projets d'immobilisations, et surveiller le rendement de ce dernier et en rendre compte; 3) renforcer les contrôles de la direction en matière de surveillance et de suivi a) des besoins en matière de formation spécialisée et de l'achèvement de la formation par les employés du secteur opérationnel et b) de l'exhaustivité et de l'exactitude des procédures d'exploitation uniformisées; 4) en collaboration avec les intervenants interministériels, comme les régions et la Direction générale de la surveillance, veiller à ce que les rôles et les responsabilités en matière de santé et de sécurité et de sécurité matérielle soient clairement définis, compris et mis en œuvre de manière appropriée.

Veuillez consulter la section Réponse de la direction pour en savoir plus sur les recommandations d'audit et le plan d'action de la direction.

Objet de l'audit

Le présent audit visait à déterminer s'il existait un cadre de contrôle de la gestion permettant la gestion adéquate des ouvrages techniques du Ministère. La période visée par l'audit est comprise entre le 1er novembre 2016 et le 31 décembre 2018. Pour obtenir plus de renseignements sur l'objectif, la portée, l'approche et les critères de l'audit, voir la section À propos de l'audit à la fin du présent rapport.

Il a été jugé important d'effectuer un audit à l'égard du cadre de contrôle de la gestion appliqué au portefeuille des ouvrages techniques du Ministère en raison de la nature hautement publique de ces ouvrages. Il devrait être de la plus haute importance pour le Ministère de s'assurer que des contrôles appropriés sont en place pour assurer la sécurité et la santé des employés qui travaillent dans ces ouvrages et du public qui les utilise. De plus, l'évaluation des contrôles relatifs à une saine intendance a également été jugée importante, surtout compte tenu de l'engagement continu du gouvernement fédéral à investir dans cette infrastructure. Cet engagement financier est attesté par la section Accélérer les investissements dans l'infrastructure fédérale du budget fédéral de 2016, qui accorde un investissement de près de 249 M$ sur cinq ans au portefeuille des ouvrages techniques et, plus récemment, par le budget fédéral de 2019, qui indique que le gouvernement du Canada prévoit investir plus de 16 G$ par année dans l'infrastructure matérielle de toutes les immobilisations au cours des neuf prochaines années.

Les constatations tirées du présent audit sont importantes, car elles donnent à penser que, même si un cadre de contrôle de la gestion du portefeuille des ouvrages techniques du Ministère a été établi pour le portefeuille des ouvrages techniques du Ministère, il est en constante évolution. Jusqu'à ce que la mise en œuvre de ce cadre ait atteint un état stable, une surveillance rigoureuse et uniforme doit être exercée par la haute direction à l'égard du portefeuille pour atténuer certains des risques importants décrits dans ce rapport relativement à la sécurité, à la santé et à l'intendance. Vous trouverez ci-dessus le cadre de contrôle de la gestion des ouvrages techniques.

Énoncé de conformité

L'audit est conforme aux Normes relatives à la vérification interne au sein du gouvernement du Canada, comme en témoignent les résultats du Programme d'assurance et d'amélioration de la qualité.

Les procédures d'audit suivies et les éléments probants recueillis sont suffisants et appropriés pour attester de l'exactitude des constatations et des conclusions tirées dans le présent rapport et pour donner une assurance suffisante quant à l'audit. Les constatations et les conclusions reposent sur une comparaison des conditions, comme elles existaient à ce moment, par rapport aux critères d'audit préétablis et acceptés par la direction. Les constatations et les conclusions ne s'appliquent qu'à l'entité examinée ainsi qu'à la portée et à la période visées par l'audit.

Observations

Les observations découlant de l'audit ont été élaborées grâce à un processus de comparaison des critères (le bon état) avec l'état (l'état actuel). Les observations suivantes peuvent faire état d'un rendement satisfaisant, où l'état respecte les critères, ou dénoter des points à améliorer, lorsqu'il y a un écart entre l'état actuel et les critères retenus.

Aperçu du portefeuille des ouvrages techniques

Le portefeuille des ouvrages techniques de SPAC comprend 17 ouvrages techniques répartis dans tous le Canada, dont 9 passages (comme des ponts), 5 barrages, 1 quai, la cale sèche d'Esquimalt et la route de l'Alaska. Pour l'exercice 2018 à 2019, un budget de 46,3 M$ au titre du fonctionnement et des services publics et de 129 M$ pour les petits et grands projets d'immobilisations a été accordé au portefeuille. Au moment de la rédaction du présent rapport, le portefeuille des ouvrages techniques comptait un effectif d'environ 127 équivalents temps plein (ETP) dans les secteurs opérationnel et administratif.

Créé en 2008, le Secteur de la stratégie de gestion des ouvrages techniques a été intégré au SGBI en 2017, ce qui a marqué le passage d'un modèle décentralisé pour la gestion du portefeuille à un modèle centralisé. L'objectif de la centralisation était d'établir et de mettre en œuvre un cadre de contrôle uniforme pancanadien pour la gestion de ces ouvrages. Le cadre de contrôle a été établi (voir la Pièce 1 : Cadre de contrôle de la gestion des ouvrages techniques) et la mise en œuvre se poursuit. Plusieurs activités essentielles ont été entreprises depuis la centralisation; elles visent notamment l'amélioration de la gouvernance nationale, la mise à jour des plans de gestion des risques et des immobilisations et l'appui à l'utilisation des structures pendant l'initiative Canada 150. Le Secteur reconnaît que la mise en œuvre n'est pas terminée et participe aux efforts en ce sens.

En 1985, SPAC (anciennement Travaux publics et Services gouvernementaux Canada) a reçu du ministre la directive de procéder à l'aliénation ou au dessaisissement des ouvrages non essentiels, conformément au rapport Neilson. Par conséquent, le Ministère a reçu du financement pour étudier ses ouvrages techniques, régler les problèmes de santé et de sécurité immédiats et critiques, et élaborer des plans de dessaisissement pour chaque ouvrage. En 2011, des fonds supplémentaires ont été obtenus pour apporter les corrections nécessaires aux ouvrages qui ont été classés dans les catégories « Rouge critique » et « Rouge » afin de poursuivre le dessaisissement de ces ouvrages », dans le but de les dessaisir. Le financement supplémentaire a été obtenu pour assurer l'intégrité des divers ouvrages et était conditionnel au retour du Ministère devant le Parlement en 2016 pour faire état des fonds dépensés et de l'avancement des projets de dessaisissement. Le nombre d'ouvrages du portefeuille est passé de 35 en 1985 à 17 en 2019, mais le dessaisissement s'est avéré difficile en raison de facteurs tels que l'éloignement de divers ouvrages et le manque d'intérêt de la part d'acheteurs potentiels (coûts élevés associés à l'entretien et à la réparation de ces ouvrages). En raison de ces difficultés, le Ministère est passé, au cours des dernières années, d'une stratégie de dessaisissement à une stratégie d'entretien et d'intendance des ouvrages.

Leadership et orientation stratégique

Un leadership ferme et une orientation stratégique claire permettent à une organisation d'optimiser son efficacité et d'atteindre ses objectifs. Ensemble, ils fournissent une ligne directrice et créent un climat de confiance dans l'ensemble d'une organisation, car les employés peuvent travailler de façon plus efficiente, en visant objectifs et des cibles clairs. La clarté de l'objectif, assurée par le leadership et l'orientation, permet également d'améliorer la communication et la coordination des efforts de la part des divers intervenants à l'intérieur et à l'extérieur de l'organisation et appuie un processus décisionnel opportun concernant l'affectation des ressources et l'utilisation des fonds publics.

Nous nous attendions à ce que SPAC dispose d'un plan stratégique clairement établi pour la gestion de son portefeuille des ouvrages techniques et à ce que les décisions d'investissement qui en découlent soient clairement conformes à cette stratégie.

La vision stratégique du portefeuille des ouvrages techniques devrait être clairement définie

Depuis 2016, le Ministère n'a procédé au dessaisissement d'aucun de ses 17 ouvrages restants. Il semblerait que le dessaisissement a été difficile, car il n'y a actuellement aucune demande sur le marché. Par conséquent, le Secteur est largement passé d'une stratégie de dessaisissement à une stratégie d'intendance et de gestion du cycle de vie en ce qui concerne les ouvrages techniques du Ministère.

Nous avons constaté que la stratégie a été révisée, mais que cette version n'a pas encore été soumise à l'approbation de la haute direction de SPAC ni approuvée officiellement par celle-ci.

La prise de décisions peut être difficile en l'absence d'une orientation stratégique

Nous avons observé une surveillance efficace des dépenses liées aux projets d'immobilisations. Pour l'exercice 2018 à 2019, le Ministère a affecté 129 M$ à de petits et grands projets d'immobilisations, pour un total de 180 projets prévus (y compris des sous-projets de grands projets d'immobilisations). Pour la période visée par l'audit, nous avons constaté que les demandes d'approbation de projets étaient remises en question d'un point de vue technique et financier, mais aucune question n'a été soulevée quant à la façon dont les projets proposés s'inscrivent dans le contexte plus vaste de la stratégie d'intendance et de gestion des ouvrages en tant que portefeuille.

Priorité des projets

Étant donné le lien entre la santé et la sécurité et les dépenses liées aux projets, nous nous attendions à ce qu'il existe un processus rigoureux pour s'assurer que les projets essentiels à l'intégrité des ouvrages sont définis comme prioritaires et financés en conséquence. Étant donné que la majorité des ouvrages techniques du Ministère présentent actuellement un risque faible à moyen et que cinq ouvrages se sont vu attribuer une cote « Rouge critique » ou « Rouge », nous nous attendions à ce que de telles décisions en matière d'établissement des priorités soient nécessaires pour assurer une utilisation appropriée et efficiente des fonds publics.

Nous avons constaté qu'un processus général d'établissement de la priorité des projets est en place et repose en grande partie sur les recommandations découlant des rapports d'inspection des ouvrages par les ingénieurs. Cet exercice d'établissement de la priorité est exécuté de façon éclairée et appuyé par le régime rigoureux d'inspection du SGBI, un régime qui reflète l'importance qu'accorde le Secteur à l'intégrité des ouvrages du Ministère.

Toutefois, en cherchant à connaître le processus de sélection des projets non essentiels susceptibles de recevoir des fonds non dépensés, nous avons constaté qu'aucun processus n'est en place, car le financement n'est pas un facteur limitant et que tous les projets d'immobilisations proposés aux fins de financement ont été approuvés. Nous avons été informés que le Secteur élabore actuellement un processus pour éclairer ces décisions.

De plus, nous avons constaté que, pour l'exercice 2017 à 2018, les dépenses réelles des projets représentaient 56 % des prévisions budgétaires et qu'environ 90 M$ du budget de 160 M$ avaient été dépensés. Cette situation s'expliquerait par des retards dans la réalisation des projets, des constatations tirées d'évaluations des incidences sur l'environnement (par exemple, espèces en péril), des négociations avec les Premières Nations ou de changements importants à la portée des projets, ce qui a nécessité le report de fonds.

Le Ministère devrait prendre des mesures pour clarifier la vision et l'orientation stratégique du portefeuille des ouvrages techniques. Cette clarté fournirait au Secteur l'optique appropriée à partir de laquelle il pourrait prendre des décisions judicieuses en matière d'investissement dans les projets et qui servirait de base à des discussions éclairées sur le niveau approprié de financement pour le portefeuille.

Gouvernance et surveillance

Une gouvernance et une surveillance rigoureuses permettent à la direction de surveiller le rendement financier et opérationnel sur une base continue et d'évaluer dans quelle mesure les résultats sont conformes aux objectifs. Pour s'acquitter de leur rôle, les organismes de gouvernance et de surveillance doivent recevoir en temps opportun des renseignements exacts pour éclairer la prise de décisions. L'absence de ces contrôles peut entraîner une prise de risque excessive et un recensement insuffisant des problèmes et ainsi augmenter le risque organisationnel.

À l'appui d'une gouvernance et d'une surveillance rigoureuses du portefeuille, nous nous attendions à ce que des processus de surveillance et d'établissement de rapports soient en place pour fournir aux comités de la haute direction l'information nécessaire pour prendre des décisions stratégiques opportunes et éclairées.

La surveillance du portefeuille par la haute direction pourrait être renforcée

Nous n'avons trouvé aucune exigence officielle quant à la présentation de rapports aux comités de gouvernance et de surveillance ou à la haute direction et nous n'avons trouvé que peu d'éléments probants en matière de surveillance et d'établissement de rapports sur les objectifs du portefeuille et les progrès réalisés en vue d'atteindre ces objectifs.

Le Secteur a commencé à élaborer des indicateurs de rendement clés liés à l'intégrité, au risque et au rendement des ouvrages. Les indicateurs propres à chaque ouvrage sont communiqués aux conseils de gestion des investissements du SGBI et de la Direction générale au moyen de tableaux de bord et de rapports sectoriels du SGBI. Voici quelques exemples de ces indicateurs : pourcentage de ponts dont l'état structural est jugé passable ou supérieur, nombre de barrages satisfaisant aux exigences en matière de stabilité, nombre de levage des ponts et utilisation par les véhicules.

En l'absence de stratégie et d'exigences officielles en matière d'établissement de rapports, il est difficile d'évaluer l'exhaustivité et la pertinence des indicateurs de rendement en fonction des objectifs du portefeuille ou de savoir si l'information recueillie est utile à la prise de décisions par la haute direction.

Gestion des personnes

Dans un environnement où les contrôles sont bien conçus, les employés possèdent les compétences nécessaires pour appuyer l'atteinte des objectifs de l'organisation. Plus particulièrement, l'organisation devrait avoir établi des mesures de contrôle pour assurer la formation et le perfectionnement des employés et appliquer une gamme complète de politiques et de pratiques en matière de gestion des ressources humaines visant à attirer et à recruter des employés, à assurer leur perfectionnement et à les maintenir en poste.

Nous nous attendions à ce qu'une stratégie en matière de ressources humaines (RH) soit élaborée et harmonisée avec les besoins actuels et futurs en dotation du portefeuille des ouvrages techniques. Nous nous attendions également à ce que les procédures d'exploitation uniformisées et la formation, y compris celles liées à la santé et à la sécurité, soient appropriées et respectées par le personnel opérationnel.

Une stratégie officielle en matière de ressources humaines devrait être élaborée

Le portefeuille des ouvrages techniques compte un effectif d'environ 127 ETP, dont 122 employés occupant des postes opérationnels et administratifs. Les postes opérationnels comprennent, par exemple, les opérateurs de ponts et de barrages, les électriciens et les opérateurs de stations de pompage. Certains ouvrages, comme la cale sèche d'Esquimalt, ont également des employés administratifs sur place, comme des administrateurs des finances et de la formation, qui contribuent à assurer la continuité des opérations.

Nous avons constaté un faible taux de roulement du personnel et un degré élevé de fierté et d'accomplissement professionnel chez les employés interrogés. Beaucoup d'employés comptent plus de 20 ans de service, et 1 employé interrogé travaille sur le même ouvrage technique depuis plus de 50 ans. L'analyse des documents sur les RH donne à penser que, pour plusieurs de ces ouvrages, la perte d'employés essentiels, en raison de la retraite ou d'un congé de maladie, est imminente. Un ouvrage en particulier risque de perdre les deux tiers de son effectif au cours des cinq prochaines années.

Nous avons été informés que l'embauche de « bons employés » peut s'avérer difficile en raison de facteurs tels que l'emplacement éloigné des ouvrages et les compétences techniques et très spécialisées requises pour le poste. Par conséquent, l'établissement d'un bassin de candidats prêts et disponibles visant à doter les postes vacants ou nouveaux peut s'avérer difficile.

Nous avons constaté que le Secteur n'a actuellement aucune stratégie officielle en matière de RH. Un plan de RH pour le portefeuille a été élaboré pour répondre aux besoins immédiats et à court terme en matière de dotation.

Le personnel opérationnel n'a pas accès à des procédures opérationnelles ni à une formation appropriées

Bon nombre des ouvrages techniques du Ministère ont subi, ou subiront, d'importants changements sur le plan de la technologie et de la machinerie. Voici quelques exemples de ces changements : le projet de remplacement des commandes, des entraînements et des câbles aériens du pont levant de Burlington, qui a permis de remplacer les entraînements et les commandes du mécanisme de levage du pont, et le projet de remplacement du barrage Témiscamingue, qui permettra de construire une nouvelle structure à environ 25 mètres en aval du barrage actuel et de démolir la vieille structure, qui a pratiquement atteint la fin de sa durée de vie utile.

Nous nous attendions à ce que les procédures d'exploitation uniformisées actuelles (y compris les répercussions possibles de ces changements sur la santé et la sécurité des employés) et la formation soient fournies au personnel en temps opportun pour lui permettre de comprendre les nouveaux processus et exigences de travail et pour appuyer l'exploitation sécuritaire de l'ouvrage.

Nous avons constaté que les procédures d'exploitation uniformisées n'étaient pas mises à jour de façon uniforme lorsque des changements opérationnels importants avaient eu lieu. En ce qui concerne la formation officielle, nous avons appris que la formation sur les nouveaux changements opérationnels se faisait surtout de façon informelle « en cours d'emploi ». Nous avons également appris que cette approche ne répond pas toujours aux besoins des employés.

Enfin, nous nous attendions à ce que les gestionnaires des ouvrages mettent en place des activités de contrôle de la qualité, comme des vérifications ponctuelles, pour s'assurer que les employés s'acquittent de leurs fonctions de façon appropriée et en conformité avec les exigences de santé et sécurité. Nous avons constaté que cette pratique n'était pas appliquée de façon uniforme.

Formation spécialisée

De plus, certains employés opérationnels ont besoin d'une formation et d'une certification spécialisées propres à leur poste pour se conformer aux exigences législatives en matière de santé et de sécurité au travail. Par exemple, les conducteurs de grues et les opérateurs de ponts doivent avoir une certification pour les travaux dans les hauteurs, et les employés travaillant dans des stations de pompage doivent avoir une certification pour les travaux dans les espaces clos. Dans les deux cas, le renouvellement de la certification doit avoir lieu tous les 3 ans.

Bien que, pour la plupart des ouvrages, des outils de suivi de la formation ont été élaborés pour déterminer les besoins en formation des employés et les cours suivis, ces outils n'ont pas été mis à jour, sauf pour la cale sèche d'Esquimalt. Nous avons choisi un échantillon de cours de formation obligatoires (y compris les cours sur la santé et la sécurité) et nous avons évalué leur réussite par rapport à un échantillon d'employés de l'ensemble du portefeuille. Nous avons constaté que les employés n'avaient pas tous suivi la formation opérationnelle obligatoire ou d'appoint, ni la formation sur la santé et la sécurité.

Pour assurer la continuité des opérations relatives aux ouvrages, en particulier dans les régions éloignées où leur utilisation est essentielle aux communautés locales, il est important que la direction se prépare de façon proactive à relever les défis en matière de dotation. De plus, compte tenu de l'évolution de l'effectif et des changements opérationnels importants qui ont eu lieu (et qui continuent d'avoir lieu) relativement aux ouvrages, le fait de s'assurer que tous les employés reçoivent la formation et les outils dont ils ont besoin pour s'acquitter de leurs responsabilités devrait être une priorité du Ministère afin qu'il puisse continuer à exploiter ses ouvrages en toute sécurité.

Gestion des risques liés aux ouvrages

Dans un environnement où les contrôles sont bien conçus, la direction et les employés devraient avoir une bonne compréhension des facteurs internes et externes courants qui sont susceptibles d'exposer leurs objectifs stratégiques et opérationnels à des risques. Les organisations bien gérées devraient mettre en œuvre des pratiques leur permettant de surveiller leur environnement et, plus précisément, les conditions ou les modifications susceptibles d'entraîner des risques.

Compte tenu des travaux effectués sur les ouvrages et de leur nature publique, nous nous attendions à ce que le Ministère ait une compréhension approfondie des risques liés aux ouvrages, tant du point de vue de l'utilisation par les employés que de l'utilisation par le public, et qu'il atténue ces risques en conséquence.

Les risques pour la santé et la sécurité ne sont peut-être pas suffisamment atténués

Comme nous l'avons déjà mentionné, des lacunes dans les contrôles liés aux procédures de santé et de sécurité et dans le suivi de la formation ont été relevées.

De plus, nous avons effectué des visites des ouvrages sous l'angle de la santé et de la sécurité afin d'évaluer leur conformité aux exigences en matière de santé et de sécurité au travail. Les normes évaluées portaient entre autres sur l'inspection mensuelle des extincteurs d'incendie, le stockage des produits inflammables dans des armoires verrouillées et la disponibilité de gilets de sauvetage. Nous avons constaté que toutes les exigences étaient largement respectées, mais qu'un ouvrage, le pont levant de Burlington, était non conforme à 60 %.

Notre inspection physique de cet ouvrage a révélé plusieurs problèmes de non-conformité à ces exigences, notamment des extincteurs et des trousses de premiers soins non inspectés, des bassins oculaires périmés, des risques de trébuchement dans les ateliers, ainsi que des dispositifs de flottaison d'urgence hors de vue et désuets. Pour le même ouvrage, nous avons également constaté que d'importantes recommandations formulées dans des rapports d'inspection de santé et de sécurité réalisés antérieurement n'avaient pas été mises en œuvre.

Nous avons été informés qu'il fallait clarifier davantage les rôles et les responsabilités du SGBI par rapport à ceux des régions pour s'assurer que toutes les parties comprennent clairement leurs responsabilités en matière de santé et de sécurité et qu'elles s'en acquittent adéquatement, compte tenu de la réorganisation récente.

Évaluations de santé et profils des risques liés aux tâches

Santé Canada exige que les employés qui utilisent de la machinerie ou de l'équipement lourds, comme ceux qui se trouvent dans les ouvrages techniques du Ministère, fassent l'objet d'évaluations de santé à une fréquence qui dépend de l'âge des employés. Les exemptions sont autorisées, mais elles doivent être approuvées par l'administrateur général, et les documents à l'appui doivent être conservés par le Ministère.

Nous n'avons trouvé aucun élément probant pouvant laisser croire que toutes les évaluations de santé requises avaient été effectuées, et nous avons été informés que bon nombre de ces examens n'avaient pas encore eu lieu. Pour certains types d'ouvrages, comme les barrages et les routes, les employés opérationnels n'auraient apparemment jamais été soumis à une évaluation de santé. Nous n'avons trouvé aucun document expliquant pourquoi les évaluations de santé n'étaient pas requises ou indiquant que des exemptions avaient été accordées par l'administrateur général.

De plus, conformément à la partie II, Santé et sécurité au travail, du Code canadien du travail, SPAC a mis en place des programmes de prévention des risques en milieu de travail afin de prévenir les blessures et les maladies liées au travail. Le programme exige que l'employeur examine le programme de prévention des risques tous les 3 ans ou lorsque des changements dans les conditions de travail entraînent de nouveaux risques. L'employeur doit examiner le profil des risques liés aux tâches avec chaque employé et obtenir la signature de l'employé, pour indiquer que l'examen a été effectué et compris.

Nous n'avons pas été en mesure d'obtenir la preuve que les employés avaient été mis au courant des risques liés aux tâches de leur poste et qu'ils avaient indiqué en avoir pris connaissance. En outre, plusieurs entrevues avec les employés semblent indiquer qu'ils ne sont peut-être pas au courant.

Aux fins de conformité aux exigences législatives et à l'appui de l'engagement du Ministère à l'égard de la santé et de la sécurité des employés, les contrôles et la surveillance liés aux exigences en matière de santé et de sécurité devraient être renforcés.

Les menaces à la sécurité matérielle n'ont pas été évaluées

Étant donné que bon nombre des ouvrages techniques du Ministère sont destinés à être utilisés par le public, certains étant très fréquentés par les piétons et les véhicules, nous nous attendions à ce que les risques pour la sécurité matérielle soient évalués et que des contrôles appropriés soient en place dans le but de les atténuer. Nous nous attendions également à ce que les plans de continuité des opérations et de préparation aux urgences soient mis à jour et réexaminés avec le personnel opérationnel.

Conformément aux exigences ministérielles, une évaluation des menaces et des risques doit être effectuée tous les 5 ans ou lorsque des changements importants sont apportés à l'ouvrage technique. L'objet des évaluations des menaces et des risques est d'analyser les vulnérabilités et de recommander la mise en place de contrôles de sécurité matérielle pour la protection générale de l'ouvrage. Le SGBI, la Direction générale de la surveillance du Ministère et les régions partagent la responsabilité de s'assurer que ces évaluations ont été effectuées et qu'elles sont à jour. Nous avons observé que 6 des 17 ouvrages techniques avaient fait l'objet d'une évaluation « valide » des menaces et des risques et qu'un des ouvrages n'avait pas fait l'objet d'une telle évaluation depuis plus de 15 ans.

Nous avons remarqué que les contrôles de sécurité matérielle peuvent faire défaut; par exemple, nous avons vu des portes non verrouillées dans les postes de commande (accessibles au public), des claviers d'accès d'urgence inutilisables et un clôturage insuffisant le long des voies navigables.

À l'exception de ceux de la cale sèche d'Esquimalt, nous avons constaté que les plans de continuité des opérations et de préparation aux urgences n'avaient pas été mis à jour annuellement, conformément aux exigences du Conseil du Trésor.

Dans l'intérêt de la sécurité du public et des employés, le Ministère devrait s'assurer que les risques et les menaces à la sécurité matérielle ont été évalués et atténués de façon appropriée, et que les employés possèdent les connaissances nécessaires pour agir de façon adéquate si une menace à la sécurité matérielle devait survenir.

Réponse de la direction

Les SI sont d'accord avec les constatations et les recommandations et mettront en œuvre le plan d'action ci-dessous pour régler les problèmes.

L'orientation stratégique du portefeuille est tributaire des directives du gouvernement. Notre plan consiste à préparer, dans le cadre de la planification de la transition, des options fondées sur les orientations stratégiques futures concernant le portefeuille des ouvrages techniques, en vue d'obtenir du Cabinet, dès le début du mandat, les directives et la confirmation nécessaire à sa réalisation.

L'audit a permis de souligner de nouveau l'importance de mettre à jour les procédures d'exploitation uniformisées et de la formation connexe.

Recommandations et plan d'action de la direction

Recommandation 1

Le sous-ministre adjoint des SI devrait veiller à ce que l'orientation stratégique du portefeuille des ouvrages techniques soit clairement définie, communiquée, mise en œuvre et approuvée par les organes exécutifs pertinents.

Plan d'action de la direction 1.1

Mener à bien la stratégie du portefeuille des ouvrages techniques en mettant l'accent sur la gestion du rendement et du cycle de vie et en tenant compte des options relatives aux orientations stratégiques futures.

Plan d'action de la direction 1.2

Approuver la stratégie du portefeuille par l'entremise d'un comité de gouvernance présidé par le sous-ministre et la communiquer aux intervenants.

Recommandation 2

Le sous-ministre adjoint des SI devrait élaborer, en conformité avec l'orientation stratégique du portefeuille, une stratégie en matière de ressources humaines et un processus d'établissement des priorités relatives aux investissements dans les projets d'immobilisations, en surveiller le rendement de ce dernier et en rendre compte.

Plan d'action de la direction 2.1

La Direction des ouvrages techniques (DOT) du SGBI élaborera une directive visant à établir la priorité des projets conformément à la stratégie du portefeuille des ouvrages techniques, aux fins d'approbation par la Commission de la fonction publique.

Plan d'action de la direction 2.2

La DOT du SGBI fera chaque année le point, par l'entremise de son Comité national des opérations, sur le programme de travaux visant les ouvrages techniques, son rendement et sa conformité à la stratégie du portefeuille.

Plan d'action de la direction 2.3

La DOT du SGBI, en consultation avec la Direction générale des ressources humaines, établira un plan des RH fondé sur la conformité à la stratégie du portefeuille des ouvrages techniques et les priorités ministérielles en matière de RH.

Recommandation 3

Le sous-ministre adjoint des SI devrait renforcer les contrôles de la direction en matière de surveillance et de suivi a) des besoins en matière de formation spécialisée et de l'achèvement de la formation par les employés du secteur opérationnel et b) de l'exhaustivité et de l'exactitude des procédures d'exploitation uniformisées.

Plan d'action de la direction 3.1

La DOT du SGBI se servira, en consultation avec le Secteur de la planification stratégique, de l'administration et du renouvellement, de son programme de formation centralisé pour surveiller et suivre particulièrement la formation des opérateurs travaillant au sein du portefeuille des ouvrages techniques.

Plan d'action de la direction 3.2

Les gestionnaires des ouvrages devront :

- élaborer un processus pour s'assurer que les procédures d'exploitation uniformisées sont mises à jour régulièrement

- ournir aux opérateurs une formation sur les procédures d'exploitation uniformisées mises à jour

- surveiller le processus et la formation pour s'assurer que les procédures d'exploitation uniformisées sont suivies

Recommandation 4

Le sous-ministre adjoint des SI, en collaboration avec les intervenants interministériels, comme les régions et la Direction générale de la surveillance du Ministère, devrait veiller à ce que les rôles et les responsabilités en matière de santé et de sécurité et de sécurité matérielle soient clairement définis, compris et mis en œuvre de façon appropriée.

Plan d'action de la direction 4.1

Renforcer les ententes existantes avec les régions et la Direction générale de la surveillance en vue de valider ou de rétablir les responsabilités en matière de surveillance et d'établissement de rapports concernant la santé et la sécurité au travail et la sécurité matérielle.

Plan d'action de la direction 4.2

Examiner et évaluer les exigences en matière d'évaluation de la santé et les mettre en œuvre, le cas échéant.

À propos de l'audit

L'objectif initial de la présente mission était d'évaluer la gestion du cycle de vie des ouvrages techniques du Ministère. Toutefois, une évaluation préliminaire des risques du portefeuille a révélé l'existence d'un régime d'inspection rigoureux qui assure l'intégrité structurale des ouvrages techniques du Ministère. Par conséquent, l'objectif de l'audit a changé; ce dernier a plutôt été axé sur le cadre de contrôle en place qui permet une intendance et une gestion appropriées du portefeuille.

La période visée par la présente mission d'audit s'étendait du 1er novembre 2016 au 31 décembre 2018. Il est à noter que la portée de l'audit couvre la période de transition de la gestion par région vers la gestion centralisée du portefeuille des ouvrages techniques par le Secteur de la capitale nationale, qui s'est produite en octobre 2017.

Au cours de la phase de planification et d'étude préparatoire, les activités d'audit suivantes ont été réalisées : entrevues avec la direction et le personnel opérationnel des ouvrages techniques; examen des politiques du gouvernement du Canada et du Ministère concernant le portefeuille des ouvrages techniques; examen des plans opérationnels et d'activités des ouvrages techniques; visites sur place de 3 des ouvrages techniques du Ministère aux fins de planification préliminaire.

Au cours de la phase d'examen, l'équipe d'audit a visité six des ouvrages techniques du Ministère (le pont-jetée LaSalle, le pont Alexandra, le pont levant de Burlington, le pont des Allumettes, la cale sèche d'Esquimalt et le complexe de barrages Témiscamingue). Les facteurs pris en compte dans le choix de ces ouvrages comprenaient : l'importance relative, l'intégrité structurale et le risque associé à l'ouvrage (d'après les rapports des ingénieurs de SPAC et les évaluations des risques), le nombre d'employés opérationnels affectés à l'ouvrage et l'importance de l'ouvrage dans son milieu (volume d'utilisation publique et commerciale). Au cours des visites des lieux, l'équipe d'audit a mené des entrevues approfondies avec les gestionnaires des ouvrages et le personnel opérationnel des ouvrages, et a effectué des observations et des rondes sur place ainsi que des vérifications de dossiers. À la fin de la phase d'examen, les observations de l'équipe d'audit ont été validées par l'entité ayant fait l'objet de l'audit.

Pendant la phase de rédaction du rapport, l'équipe d'audit a consigné les constatations, les conclusions et les recommandations de l'audit dans un rapport provisoire de la directrice. Ce rapport a été approuvé à l'interne par les responsables de l'évaluation de la qualité du Bureau de la dirigeante principale d'audit. L'entité visée sera invitée à examiner le rapport provisoire de la directrice et à formuler des commentaires sur ce dernier. Les commentaires seront évalués, puis intégrés à l'ébauche du rapport de la dirigeante principale d'audit. Ce rapport sera ensuite transmis à l'entité visée pour acceptation définitive. Une réponse de la direction au rapport ainsi qu'un plan d'action de la direction seront fournis pour donner suite aux recommandations. L'ébauche du rapport définitif, la réponse de la direction et le plan d'action de la direction seront déposés à la réunion du Comité ministériel d'audit aux fins d'approbation définitive.

Le présent audit a été mené conformément aux Normes internationales pour la pratique professionnelle de l'audit interne de l'Institut des auditeurs internes.

Critères

Les critères d'audit ont été élaborés selon les principes présentés dans le Cadre de responsabilisation de gestion du Secrétariat du Conseil du Trésor, qui définit les contrôles à mettre en place pour la bonne gestion d'une organisation. Les critères d'audit étaient les suivants :

- Surveillance, suivi et établissement de rapports

- Des contrôles appropriés en matière de surveillance, de suivi et d'établissement de rapports sont en place et fournissent à la direction une information suffisante et opportune facilitant la prise de décisions.

- Gestion des RH

- Une stratégie en matière de RH a été élaborée et est harmonisée avec les besoins en dotation actuels et futurs du portefeuille.

- Gestion financière

- Des contrôles financiers sont en place pour permettre une gestion et des rapports financiers complets et exacts dans l'ensemble du portefeuille des ouvrages techniques.

- Procédures d'exploitation uniformisées et formation

- Les procédures d'exploitation uniformisées et les programmes de formation sont conçus et mis en œuvre comme prévu.

- Gestion de projet

- Des contrôles sont en place pour assurer la gestion appropriée des projets de petite envergure touchant les ouvrages techniques.

- Accessibilité

- Les mesures d'accessibilité pour les ouvrages techniques à usage public sont conçues et mises en œuvre.

- Santé et sécurité

- Les procédures, protocoles et programmes de formation en matière de santé et de sécurité sont conçus et mis en œuvre comme prévu.

- Sécurité matérielle

- Les mesures de sécurité matérielle pour chacun des ouvrages techniques du Ministère ont été conçues et mises en œuvre de façon appropriée.

Travaux d'audit achevés

Les travaux sur le terrain menés aux fins de l'audit ont été pour l'essentiel terminés en mars 2019.

Équipe d'audit

L'audit a été effectué par des membres du Bureau de la dirigeante principale d'audit, sous la supervision de la directrice, Évaluation de la qualité et de l'amélioration des pratiques, et sous la direction générale de la dirigeante principale d'audit.

L'audit a été passé en revue par les responsables de la fonction d'évaluation de la qualité du Bureau de la dirigeante principale d'audit.

Annexe A : Ouvrages techniques de Services publics et Approvisionnement Canada

| No | Nom de l'ouvrage | Description de l'ouvrage | Valeur de remplacement de l'ouvrage

(en milliers) |

ETP

(en avril 2019) |

Type |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | Complexe de barrages Témiscamingue | Le complexe de barrages Témiscamingue comprend plusieurs bâtiments et deux barrages. Il est situé à environ 65 kilomètres au nord-est de North Bay (Ontario), à la frontière du Québec et de l'Ontario. Les barrages du Québec et de l'Ontario ont été construits entre 1909 et 1913. | 44 720 $ | 3 | Barrage |

| 2 | Complexe du barrage des chutes Rideau | Le complexe de barrages des chutes Rideau comprend deux structures : le barrage Est et le barrage Ouest. Le barrage Est des chutes Rideau a été construit au début du XXe siècle et partiellement reconstruit en 1968. Le barrage Ouest des chutes Rideau a été remplacé en 1998. | 10 880 $ | 0 | Barrage |

| 3 | Barrage Latchford | Le barrage Latchford d'origine avait été construit entre 1910 et 1914, à l'endroit où le lac Bay se déverse dans la rivière Montréal à Latchford (Ontario). Il a récemment été remplacé, et les travaux de construction se sont achevés en décembre 2016. | 14 100 $ | 0 | Barrage |

| 4 | Barrage de la rivière des Français | SPAC possède et exploite quatre barrages situés à trois emplacements en amont de la rivière des Français à Dokis (Ontario), à environ 47 kilomètres au sud-ouest de North Bay. Les barrages ont été construits entre 1914 et 1916. Les barrages Big Chaudière Sud et Nord ont été reconstruits en 2016 et en 2017. | 27 530 $ | 2 | Barrage |

| 5 | Écluse et barrage St. Andrews | SPAC possède et exploite l'écluse et le barrage St. Andrews sur la rivière Rouge à Lockport (Manitoba). Cet ouvrage comprend également plusieurs bâtiments, un pont routier et une échelle à poissons. L'installation a été achevée en 1910 et elle a été classée comme lieu historique national. | 219 120 $ | 10 | Barrage |

| 6 | Pont Macdonald-Cartier | Le pont interprovincial Macdonald-Cartier est l'une des cinq liaisons pour le transport entre la ville d'Ottawa (Ontario) et la ville de Gatineau (Québec). Il a été bâti entre 1964 et 1966. | 166 290 $ | 0 | Pont fixe |

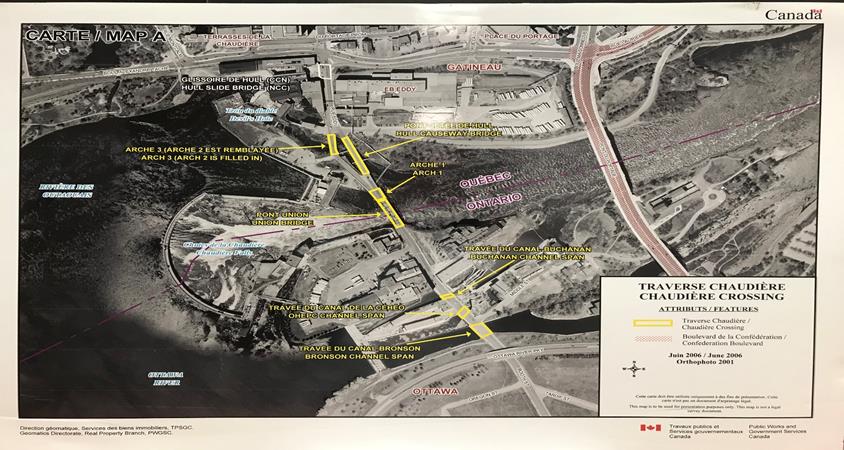

| 7 | Traverse des Chaudières | La traverse des Chaudières est l'un des cinq ponts interprovinciaux qui enjambent les voies navigables entre Ottawa (Ontario) et Gatineau (Québec). Elle est constituée de huit structures et a été construite entre 1919 et 2010. | 25 155 $ | 0 | Pont fixe |

| 8 | Pont des Allumettes | Le pont des Allumettes enjambe la rivière des Outaouais entre l'île Cotnam (Ontario) et l'île Morrison (Québec). Le pont a été construit entre 2014 et 2015. | 30 000 $ | 0 | Pont fixe |

| 9 | Pont levant de Burlington | Le pont levant de Burlington permet aux embarcations commerciales de circuler entre le lac Ontario et le port de Hamilton. Le pont a été construit en 1958 et mis en service en 1962. | 133 340 $ | 8 | Pont mobile |

| 10 | Pont-jetée LaSalle | Le pont-jetée LaSalle est situé dans la ville de Kingston, en Ontario. Cet ouvrage, construit en 1916, comprend deux bâtiments connexes, deux ponts à travée indépendante unique, deux quais et un pont basculant | 93 810 $ | 3 | Pont mobile |

| 11 | Pont J.-C.-Van Horne | Le pont J.-C.-Van Horne a été construit en 1961. Il s'agit d'un pont interprovincial de 804 mètres de long enjambant la rivière Restigouche entre Campbellton (Nouveau-Brunswick) et Pointe-à-la-Croix (Québec). | 67 220 $ | 0 | Pont fixe |

| 12 | Pont Alexandra | Le pont Alexandra est un pont qui enjambe les voies navigables entre Ottawa (Ontario) et Gatineau (Québec). Le pont a été inauguré officiellement en 1901. | 287 300 $ | 0 | Pont fixe |

| 13 | Pont des Joachims | Le pont interprovincial des Joachims enjambe la rivière des Outaouais, à environ 70 kilomètres au nord-ouest de Pembroke. Il a été construit en 1950. | 5 700 $ | 0 | Pont fixe |

| 14 | Parc portuaire | Le Parc portuaire est situé à Trois-Rivières, sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent, à mi-chemin entre Montréal et Québec. Il a été construit en 1988. | 580 $ | 0 | Quai |

| 15 | Cale sèche d'Esquimalt | La cale sèche d'Esquimalt (CSE) est située à Esquimalt (Colombie-Britannique), et l'infrastructure en béton de la cale sèche a été construite entre 1921 et 1926. Elle offre des services complets de bassin de radoub en tout temps à une clientèle nationale et internationale. La CSE génère environ 18,8 millions de dollars en impôts directs à l'échelle fédérale, provinciale et municipale. Les principales composantes maritimes de la CSE comprennent : la cale sèche en tant que telle, les tunnels de service, les grands murs de soutènement en béton, les canalisations électriques, les tunnels d'entrée d'eau, les tunnels d'évacuation de l'eau, la station de pompage avec pompes d'assèchement, 2 portes d'écluse en acier, les postes électriques, les portiques portuaires et divers bâtiments de fonctionnement, d'administration, d'entretien et de services. | 1 050 000 $ | 60 | Quai/cale |

| 16 | Route de l'Alaska | La route de l'Alaska s'étend sur 2 237 km au nord et au nord-ouest de la région de Peace River, près de Dawson Creek (Colombie-Britannique), en passant par Whitehorse (la capitale du Yukon), et jusqu'à Delta Junction (Alaska). SPAC possède et exploite 835 km de cette route, dont la majeure partie a été construite en 1943. Cet ouvrage comprend 56 ponts et ponceaux ainsi que des centres d'entretien avec remises à sel. | 2 713 000 $ | 8 | Route |

| 17 | Pont ferroviaire de New Westminster | Le pont de New Westminster (aussi connu sous le nom de pont ferroviaire de New Westminster ou de pont tournant du fleuve Fraser) est un pont mobile (tournant) qui enjambe le fleuve Fraser et relie la ville de New Westminster à la ville de Surrey (Colombie-Britannique). Ce pont appartient au gouvernement du Canada, mais il est exploité et entretenu par la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada, en vertu d'un protocole d'entente avec SPAC (mandat). Ce pont a été construit en 1904. | 131 870 $ | 0 | Pont mobile |

Remarque

La valeur de remplacement des ouvrages peut être sujette à changement en raison, par exemple, de l'inflation et de grands projets d'immobilisations en cours visant à améliorer les ouvrages.

Annexe B : Évaluation de l'état des ouvrages techniques de Services publics et Approvisionnement Canada réalisée par KPMG en 2018

| Cote de risque | Définition de la cote de risque (basée sur la probabilité et l'incidence) |

Ouvrage technique de SPAC |

|---|---|---|

| Vert |

|

|

| Jaune |

|

|

| Orangé |

|

|

| Rouge |

|

|

| Rouge critique |

|

|

Notes du tableau 2

|

||

Annexe C : Ouvrages qui ont obtenu la cote « Rouge critique » dans le rapport de 2018 de KPMG

Les ponts, les barrages, les autoroutes et les infrastructures maritimes sont collectivement appelés « ouvrages techniques ». SPAC est responsable de 17 ouvrages techniques répartis dans tout le pays. Ces ouvrages ont été construits ou transférés à SPAC dans le cadre de son mandat historique en matière d'infrastructures publiques, dont beaucoup appuient l'objectif du gouvernement fédéral de stimuler le développement économique. Conformément à ses responsabilités en vertu de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, SPAC est le « gardien de dernière instance » des biens immobiliers fédéraux pour le gouvernement du Canada et est responsable de la bonne intendance de ces biens.

En 2018, la société KPMG a été embauchée pour évaluer les risques liés aux ouvrages techniques et pour mener une évaluation par un tiers du programme de travail décennal visant à atténuer les risques liés aux ouvrages. Dans le cadre du rapport, intitulé Rapport définitif - Évaluation des risques liés à l'état des ouvrages techniques du Secteur de la gestion des biens d'infrastructure de SPAC, KPMG a attribué la cote de risque « Rouge critique » à 2 ouvrages techniques : la traverse des Chaudières et le pont Alexandra. Cette cote décrit un ouvrage pour lequel la possibilité que le risque se concrétise et les incidences du risque, le cas échéant, sont élevées. Dans son rapport, KMPG indiquait également que, selon le programme de travail décennal prévu pour ces 2 ouvrages, la cote de risque « après traitement » devait passer à « jaune » pour la traverse des Chaudières et à « rouge » pour le pont Alexandra.

Il est important de souligner que SPAC a mis en place un régime rigoureux d'inspection, de surveillance et d'intervention pour s'assurer que tous ses ponts restent sécuritaires en tout temps pour les usagers. SPAC effectue des inspections périodiques et programmées, notamment des inspections d'entretien hebdomadaires et mensuelles, des inspections générales menées par des ingénieurs chaque année, des inspections détaillées complètes réalisées par des ingénieurs tous les 4 ans et des inspections sous-marines tous les 4 ans.

Vous trouverez ci-dessous des informations complémentaires sur l'état des deux ouvrages techniques ayant reçu une cote de risque « Rouge critique », ainsi que sur les travaux réalisés, en cours et prévus.

Traverse des Chaudières

La traverse des Chaudières comporte 8 structures. Deux de ces 8 structures ont obtenu une cote globale d'état structural et une cote globale de comportement « critique » (cote 1). Ces deux structures ont été fermées indéfiniment en raison de l'instabilité de la subsurface.

Dans son rapport sur l'évaluation des risques de 2018, KPMG a attribué la cote « Rouge critique » à la traverse pour ce qui est de l'intégrité de l'ouvrage et la cote « Jaune » pour la santé et la sécurité du public. La cote globale « Rouge critique » de la traverse est basée sur le critère le moins bien coté des huit structures, c'est-à-dire l'intégrité des deux structures fermées indéfiniment (chevalet et arche no 3).

SPAC a limité physiquement l'accès aux deux structures et, par conséquent, le Ministère et le public ne les utilisent plus. Des cibles de relevés ont été installées sur les structures et ces dernières font l'objet d'un relevé chaque mois pour déterminer s'il y a eu des déplacements, ce qui indiquerait un éventuel mouvement souterrain. Les relevés se poursuivront jusqu'au démantèlement des structures.

Les autres structures de la traverse ont obtenu une cote « mauvais état » (cote 3) ou mieux. D'importants projets de réhabilitation sont en cours pour améliorer les autres structures de la traverse, tandis que des plans à long terme sont mis en place pour démanteler définitivement les deux structures qui sont actuellement fermées.

Le programme de travail décennal pour la réhabilitation et l'entretien de la traverse des Chaudières comprend les éléments suivants :

- pont Union – conception de la réhabilitation en cours, construction en 2021 à 2022

- pont-jetée de Hull – conception de l'élargissement en cours, avec construction en 2021 à 2022

- canal Bronson – réparation ou remplacement, construction prévue en 2023 à 2024

- chevalet et arche no 3 – étude prévue en 2020 pour examiner les méthodes de démantèlement

- autres projets de réparation de moindre envergure

Pont Alexandra

Le budget 2019 a octroyé un financement pour le remplacement du pont Alexandra. SPAC et la Commission de la capitale nationale (CCN) ont commencé la phase de planification. Les travaux entourant la planification, la conception et la construction d'un nouveau pont devraient durer 10 ans.

La cote de l'état structurel du pont Alexandra est « inadéquat » (cote 2), alors que celle du comportement est « adéquat » (cote 4). Dans le cadre de son évaluation des risques de 2018, KPMG a attribué la cote « Rouge critique » au pont Alexandra pour ce qui est de l'intégrité des ouvrages ainsi que de la santé et la sécurité du public.

D'importants projets de réparation et des programmes de surveillance sont en cours pour veiller à ce que le pont demeure ouvert et sécuritaire jusqu'à ce qu'il puisse être remplacé.

Le programme de travail décennal pour la réhabilitation et l'entretien du pont Alexandra comprend les éléments suivants :

- la surveillance de l'état structurel du pont pour contrôler la réaction aux changements thermiques (2019 à 2021)

- la réparation deux fois par an de la voie en direction Nord

- la capacité de charge de la voie de promenade a été réduite; un test de charge de la voie de promenade est effectué mensuellement

- le projet de remplacement de la structure métallique (construction en 2020)

- la réparation de la promenade et modernisation des éléments d'articulation du pont (construction en 2022 à 2023)

- la surveillance de l'état structurel (le système de surveillance sera installé en 2020 et l'état fera l'objet d'une surveillance jusqu'à ce que le pont soit remplacé)

- Date de modification :