CAN/CGSB-32.310 2020

Rectificatif no 1, mars 2021

Systèmes de production biologique

Principes généraux et normes de gestion

Remplace CAN/CGSB-32.310-2015

Incorpore le modificatif no 1

Classification internationale pour les normes (ICS) 67.040 / 67.120.30

Publié par l'Office des normes générales du Canada

À propos de la norme

La présente norme est une Norme nationale du Canada sur les aliments biologiques. Elle renferme des termes techniques et spécialisés.

This National Standard of Canada is available in both English and French.

Avis de droit d’auteur

Publiée, décembre 2020, par l’Office des normes générales du Canada, Gatineau, Canada K1A 0S5

©Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, représentée par la ministre des Services publics et de l’Approvisionnement, la ministre responsable de l’Office des normes générales du Canada (2021).

Avant-propos

Énoncé de l’Office des normes générales du Canada

La présente norme a été élaborée sous les auspices de l’Office des Normes Générales du Canada (ONGC), qui est un organisme relevant de Services publics et Approvisionnement Canada. L’ONGC participe à la production de normes facultatives dans une gamme étendue de domaines, par l’entremise de ses comités des normes qui se prononcent par consensus. Les comités des normes sont composés de représentants des groupes intéressés, notamment les producteurs, les consommateurs et autres utilisateurs, les détaillants, les gouvernements, les institutions d’enseignement, les associations techniques, professionnelles et commerciales ainsi que les organismes de recherche et d’essai. Chaque norme est élaborée avec l’accord de tous les représentants.

Le Conseil canadien des normes a conféré à l’ONGC le titre d’organisme d’élaboration de normes national. En conséquence, les normes que l’Office élabore et soumet à titre de Normes nationales du Canada se conforment aux exigences et lignes directrices établies à cette fin par le Conseil canadien des normes. Outre la publication de normes nationales, l’ONGC rédige également des normes visant des besoins particuliers, à la demande de plusieurs organismes tant du secteur privé que du secteur public. Les normes de l’ONGC et les normes nationales de l’ONGC sont élaborées conformément aux politiques énoncées dans le Manuel des politiques et des procédures pour l’élaboration et le maintien des normes de l’ONGC.

Étant donné l’évolution technique, les normes de l’ONGC font l’objet de révisions périodiques. L’ONGC entreprendra le réexamen de la présente norme et la publiera dans un délai qui n’excédera pas cinq ans suivant la date de publication. Toutes les suggestions susceptibles d’en améliorer la teneur sont accueillies avec grand intérêt et portées à l’attention des comités des normes concernés. Les changements apportés aux normes font l’objet de modificatifs distincts, de normes modifiées ou sont incorporés dans les nouvelles éditions des normes.

Une liste à jour des normes de l’ONGC comprenant des renseignements sur les normes récentes et les derniers modificatifs parus, figure au Catalogue de l’ONGC disponible sur notre site Web Office des Normes Générales du Canada ainsi que des renseignements supplémentaires sur les produits et les services de l’ONGC.

Même si l’objet de la présente norme précise l’application première que l’on peut en faire, il faut cependant remarquer qu’il incombe à l’utilisateur, au tout premier chef, de décider si la norme peut servir aux fins qu’il envisage.

La mise à l’essai et l’évaluation d’un produit ou service en regard de la présente norme peuvent nécessiter l’emploi de matériaux et/ou d’équipement susceptibles d’être dangereux. Le présent document n’entend pas traiter de tous les aspects liés à la sécurité de son utilisation. Il appartient à l’usager de la norme de se renseigner auprès des autorités compétentes et d’adopter des pratiques de santé et de sécurité conformes aux règlements applicables avant de l’utiliser. L’ONGC n’assume ni n’accepte aucune responsabilité pour les blessures ou les dommages qui pourraient survenir pendant les essais, peu importe l’endroit où ceux-ci sont effectués. Il faut noter qu’il est possible que certains éléments de la présente norme soient assujettis à des droits conférés à un brevet. L’ONGC ne peut être tenu responsable de nommer un ou tous les droits conférés à un brevet. Les utilisateurs de la norme sont informés de façon personnelle qu’il leur revient entièrement de déterminer la validité des droits conférés à un brevet.

Dans la présente Norme, le verbe « doit » indique une exigence obligatoire, le verbe « devrait » exprime une recommandation et le verbe « peut » exprime une option ou une permission. Les notes accompagnant les articles ne renferment aucune exigence ni recommandation. Elles servent à séparer du texte les explications ou les renseignements qui ne font pas proprement partie du corps de la norme. Les annexes sont désignées comme normative (obligatoire) ou informative (non obligatoire) pour en préciser l’application.

À des fins d’application, les normes sont considérées comme étant publiées la dernière journée du mois de leur date de publication.

Communiquez avec l’Office des normes générales du Canada

- sur le Web

- Office des Normes Générales du Canada

- par courriel

- ncr.cgsb-ongc@tpsgc-pwgsc.gc.ca

- par téléphone

- 1‑800‑665‑2472

- par la poste

- Office des normes générales du Canada Gatineau, Canada K1A 1G6

Énoncé du Conseil canadien des normes

Une Norme nationale du Canada est une norme qui a été élaborée par un organisme d’élaboration de normes (OEN) titulaire de l’accréditation du Conseil canadien des normes (CCN) conformément aux exigences et lignes directrices du CCN. On trouvera des renseignements supplémentaires sur les Normes nationales du Canada.

Le CCN est une société d’État qui fait partie du portefeuille d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE). Dans le but d’améliorer la compétitivité économique du Canada et le bien-être collectif de la population canadienne, l’organisme dirige et facilite l’élaboration et l’utilisation des normes nationales et internationales. Le CCN coordonne aussi la participation du Canada à l’élaboration des normes et définit des stratégies pour promouvoir les efforts de normalisation canadiens.

En outre, il fournit des services d’accréditation à différents clients, parmi lesquels des organismes de certification de produits, des laboratoires d’essais et des organismes d’élaboration de normes. On trouvera la liste des programmes du CCN et des organismes titulaires de son accréditation dans le site des Normes nationales du Canada.

Office des normes générales du Canada Comité sur l’agriculture biologique

Membres votants à la date d’approbation

Président (votant)

Martin, H.

Expert-conseil indépendant (intérêt général)

Catégorie intérêt général

Boudreau, N.

Fédération biologique du Canada

Eisen, R.

Expert-conseil indépendant

Gibson, J.

Manitoba Organic Alliance

Gravel, F.

Table Filière Biologique du Québec

Hamilton, R.

Organic Alberta

Hammermeister, A.

Centre d’agriculture biologique du Canada, Université Dalhousie

Jacques, S.

Le Conseil biologique de l’Ontario

Jones, S.

Atlantic Canadian Organic Regional Network

Labelle, F.

Lactanet, Le réseau canadien pour l’excellence laitière

Squires, A.

SaskOrganics Association Inc.

Street, B.

British Columbia Society for the Prevention of Cruelty to Animals Certification Division

Wallace, J.

Cultivons biologique Canada

Catégorie producteur

Bennett, N.

Ontario Greenhouse Vegetable Growers

Blackman, S.

Association canadienne de la distribution de fruits et légumes

Champagne, H.

Union des producteurs agricoles

Duval, J.

Club Bio+

Dyck, M.

Conseil canadien d’horticulture

Edwards, L.

British Columbia Organic Tree Fruit Association

Falck, D.

Small Scale Food Producers Association

Jorgens, A.

Les Compagnies Loblaw Limitée

Lefebvre, S.

Les Producteurs d’œufs du Canada

Loftsgard, T.

Association pour le commerce des produits biologiques

Murchison, K.

Prince Edward Island Certified Organic Producers Co-Operative

Perreault, G. Producteurs laitiers du Canada

Rundle, T.

Pacific Organic Seafood Association

Scheffel, M.

Association canadienne des producteurs de semences

St-Onge, A.

Producteurs et productrices acéricoles du Québec

Catégorie organisme de réglementation

Hurteau, M.-C.

Agence canadienne d’inspection des aliments

Turgeon, N.

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec

Catégorie utilisateur

Hillard, J.

Consumer Interest Alliance

Kehler, C.

Herb, Spice and Specialty Agriculture Association of Saskatchewan

Monaghan, K.

International Organic Inspectors Association

Mussar, K.

Association canadienne des importateurs et exportateurs

Yasmeen, G.

Réseau pour une alimentation durable

Gestionnaire du comité (non votant)

Schuessler, M.

Office des normes générales du Canada

Nous remercions le Bureau de la traduction de Services publics et Approvisionnement Canada de la traduction de la présente Norme nationale du Canada.

Préface

La présente Norme nationale du Canada CAN/CGSB-32.310-2020 remplace l’édition de 2015 et le modificatif de 2018. En mars 2021, un rectificatif a été publié et incorporé à l’édition de décembre 2020 de la présente norme. Les modifications ci-dessous ont été apportées au document.

Changements depuis l’édition précédente

- Précisions apportées à l’objet du document

- Ajouts et révisions de définition

- Ajouts, suppressions et modifications dans les articles suivants : Plan de production biologique; Productions végétales; Production d’animaux d’élevage; Exigences propres à certaines productions (en particulier, Apiculture, Produits de l'érable, Production de germinations, de pousses et de micro-verdurettes, et Cultures produites sous des structures ou en contenants [anciennement « cultures en serre »]); Maintien de l'intégrité biologique pendant le nettoyage, la préparation et le transport, et Composition des produits biologiques

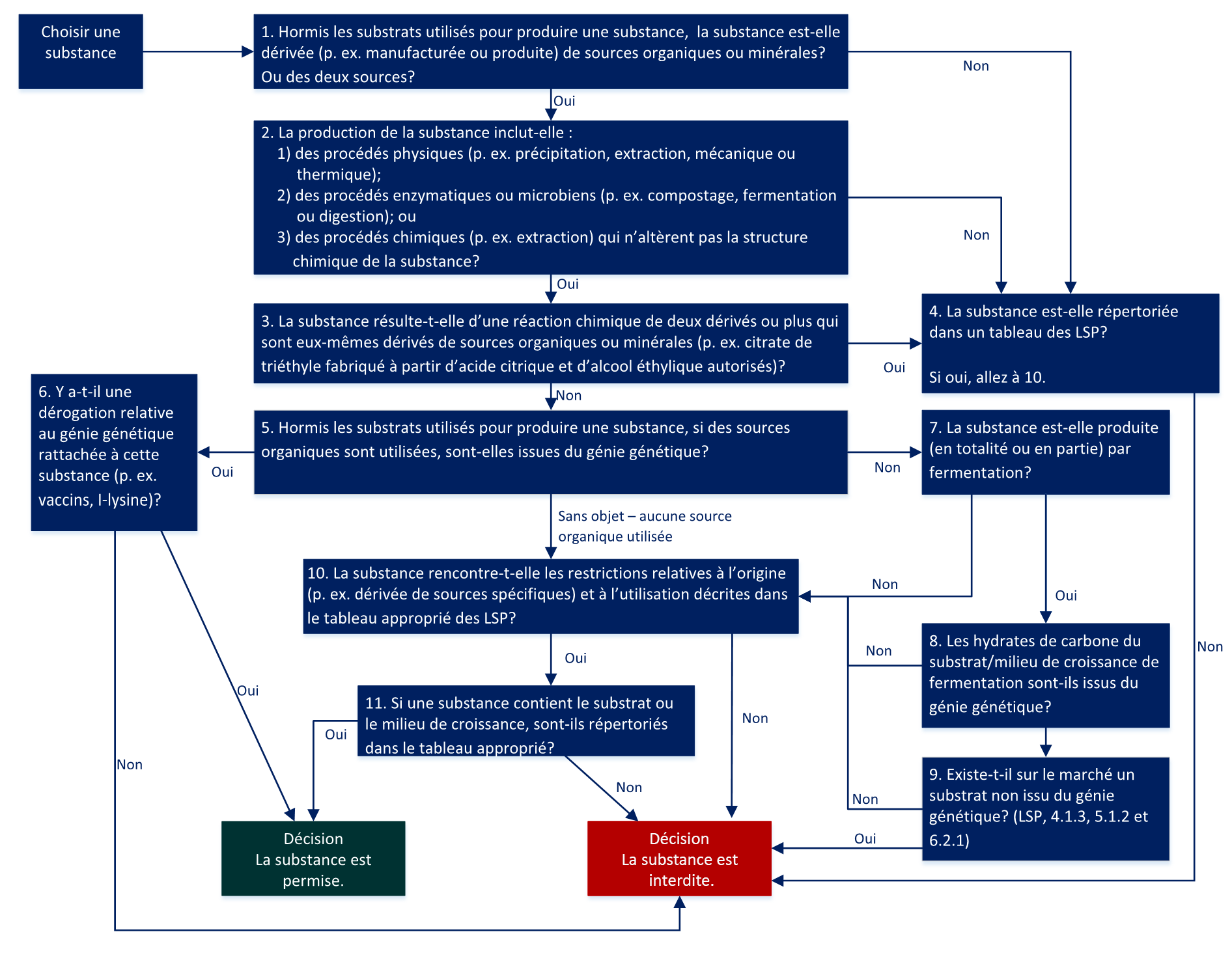

- Ajout d’une annexe informative présentant un diagramme de flux du processus décisionnel lié aux substances permises

Rectificatif

Suppression de la mention « sur les surfaces » en 8.2.1 b

Sur cette page

- Introduction

- 1 Objet

- 2 Références normatives

- 3 Termes et définitions

- 4 Plan de production biologique

- 5 Productions végétales

- 5.1 Exigences relatives aux terres utilisées en culture biologique

- 5.2 Facteurs environnementaux

- 5.3 Semences et matériel de reproduction végétale

- 5.4 Gestion de la fertilité du sol et des nutriments

- 5.5 Gestion des déjections animales

- 5.6 Lutte contre les organismes nuisibles les maladies et les mauvaises herbes

- 5.7 Irrigation

- 5.8 Préparation des produits culturaux

- 5.9 Gestion des organismes nuisibles en installations

- 6 Production d'animaux d'élevage

- 6.1 Généralités

- 6.2 Origine des animaux d'élevage

- 6.3 Conversion des unités de production d'animaux d'élevage à la production biologique (excepté les volailles visées par 6.13.1.c.1)

- 6.4 Aliments des animaux d'élevage

- 6.5 Transport et manutention

- 6.6 Soins de santé des animaux d'élevage

- 6.7 Conditions d'élevage

- 6.8 Gestion des déjections animales

- 6.9 Préparation des produits des animaux d'élevage biologiques

- 6.10 Lutte contre les organismes nuisibles

- 6.11 Exigences supplémentaires pour les bovins, les moutons et les chèvres

- 6.12 Exigences supplémentaires pour le logement des bovins laitiers

- 6.13 Exigences supplémentaires pour l'élevage de volaille

- 6.14 Exigences supplémentaires pour les lapins

- 6.15 Exigences supplémentaires pour les porcs et sangliers élevés à la ferme

- 7 Exigences propres à certaines productions

- 7.1 Apiculture

- 7.2 Produits de l'érable

- 7.3 Production de champignons

- 7.4 Production des produits dérivés des germinations, pousses et microverdurettes

- 7.5 Cultures protégées par des structures et cultures en contenants (appelées aussi cultures en serre)

- 7.6 Cueillette de plantes sauvages

- 7.7 Insectes biologiques

- 8 Maintien de l'intégrité biologique durant le nettoyage, la préparation et le transport

- 9 Composition des produits biologiques

- 10 Procédures, critères et conditions de modification de la norme CAN/CGSB-32.311, Systèmes de production biologique – Listes des substances permises

- Annexe A (informative) Classification des produits biologiques

- Annexe B (informative) Principes de la production biologique dans l'histoire

- Annexe C (informative) Notes sur les principes biologiques

- Bibliographie

Introduction

Description

La production biologique est un système de gestion holistique qui vise à maximiser la productivité et à favoriser la santé des diverses communautés de l’agroécosystème, notamment les organismes du sol, les végétaux, les animaux et les êtres humains. Le but premier de la production biologique est de développer des exploitations durables et respectueuses de l’environnement.

CAN/CGSB-32.310, Systèmes de production biologique – Principes généraux et normes de gestion, décrit les principes et les normes de gestion des systèmes de production biologique.

CAN/CGSB-32.311, Systèmes de production biologique – Listes des substances permises (LSP), fournit des listes de substances dont l’utilisation est autorisée dans les systèmes de production biologique.

Comme dans le cas de tous les produits vendus au Canada, les intrants servant à la production biologique, qui comprennent, sans toutefois s’y limiter, les engrais, les suppléments pour animaux, les pesticides, les amendements du sol, les traitements vétérinaires, les auxiliaires ou additifs à la transformation, les agents de nettoyage ou d’assainissement; et les produits dérivés de l’agriculture biologique, tels que, sans s’y limiter, les aliments pour animaux et pour consommation humaine, devraient être conformes à toutes les exigences réglementaires applicables.

Principes généraux de la production biologique

L’agriculture biologique est basée sur les principes généraux suivantsNote de bas de page 1,Note de bas de page 2.

Le principe de santé – L’agriculture biologique devrait soutenir et améliorer la santé des sols, des plantes, des animaux, des hommes et de la planète, comme étant une et indivisible.

Le principe d’écologie – L’agriculture biologique devrait être basée sur les cycles et les systèmes écologiques vivants, s’accorder avec eux, les imiter et les aider à se maintenir.

Le principe de précaution – L’agriculture biologique devrait être conduite de manière prudente et responsable afin de protéger la santé et le bien-être des générations actuelles et futures ainsi que l’environnement.

Le principe d’équité – L’agriculture biologique devrait se construire sur des relations qui assurent l’équité par rapport à l’environnement commun et aux opportunités de la vie.

Pratiques de la production biologique

Ni la présente normeNote de bas de page 3 ni les produits biologiques conformes à la présente norme ne constituent des allégations particulières quant à la santé, à la sécurité ou à la valeur nutritive de ces produits.

Les méthodes de gestion sont choisies avec soin afin de restaurer, puis de conserver la stabilité écologique au sein de l’exploitation et dans l’environnement avoisinant. La fertilité du sol est maintenue et améliorée en favorisant l’optimisation de l’activité biologique dans le sol ainsi que la conservation des ressources pédologiques. La lutte contre les ravageurs, incluant les mauvaises herbes, les insectes et les maladies s’effectue à l’aide de méthodes de contrôle biologiques et mécaniques, et de pratiques culturales qui comprennent le travail minimal du sol, le choix et la rotation des cultures, le recyclage des résidus végétaux et animaux, la gestion de l’eau, la hausse du nombre d’insectes utiles afin d’instaurer un équilibre prédateur-proie, la promotion de la diversité biologique et la lutte écologique contre les organismes nuisibles.

Dans un système de production biologique, on fournit aux animaux d’élevage l’espace et les conditions d’élevage appropriés à leurs besoins comportementaux, ainsi que des aliments biologiques. Ces pratiques visent à minimiser le niveau de stress, à favoriser une bonne santé et à prévenir les maladies.

Les produits biologiques sont obtenus et transformés dans le cadre d’un système qui vise à préserver l’intégrité des principes de la présente norme.

Les pratiques de la production biologique ainsi que la présente norme ne peuvent garantir que les produits biologiques sont totalement exempts de contaminants et de résidus de substances interdites par la présente norme, puisque l’exposition à ces composés en provenance de l’atmosphère, du sol, de l’eau souterraine et d’autres sources peut avoir lieu indépendamment de la volonté de l’exploitant. Les pratiques autorisées par la présente norme visent à assurer la présence de ces résidus à des teneurs les plus basses possible.

Durant l’élaboration de la présente norme, il a été reconnu que les différences entre les régions agricoles du Canada requièrent des pratiques différentes afin de répondre aux besoins en matière de production.

La présente norme s’inscrit dans un cadre réglementaire et de certification mis en place afin de prévenir les pratiques commerciales frauduleuses. Le processus de certification évalue la conformité des activités. La certification est accordée aux produits conformes. Les organismes de certification doivent accorder au demandeur un délai allant jusqu'à 12 mois après la date de publication d'une modification à la présente norme et à CAN/CGSB-32.311 pour qu'il puisse s'y conformer.

Notes et exemples dans cette norme

Dans la présente norme, les notes et les exemples sont utilisés afin de fournir des renseignements additionnels permettant de mieux comprendre ou d’utiliser le document et ne constituent pas une partie normative de la norme.

1 Objet

1.1 La présente Norme nationale du Canada s’applique aux produits biologiques suivants

- les végétaux et les produits végétaux, les animaux d’élevage et les produits d’animaux d’élevage non transformés, dans la mesure où les principes de production et les règles de vérification spécifiques les concernant sont décrits dans la présente norme;

- les produits transformés issus des cultures et des animaux d’élevage destinés à l’utilisation ou à la consommation humaine, et dérivés des produits mentionnés en 1.1 a;

- les aliments pour animaux d’élevage;

- les produits transformés issus des cultures et des animaux d’élevage destinés à l’utilisation et à la consommation animale et dérivés des produits mentionnés en 1.1 a.

1.2 Les produits dont il est question dans cette norme proviennent d’un système de production qui

- cherche à maintenir des écosystèmes par ses pratiques de gestion en visant l’atteinte d’une productivité durable;

- lutte contre les ravageurs, incluant les insectes, les mauvaises herbes et les maladies grâce à l’amélioration de la biodiversité, au recyclage des résidus des végétaux et animaux, à la sélection et à la rotation des cultures, à la gestion des eaux, au travail du sol et aux méthodes culturales.

1.3 Unités de mesure

Dans la présente norme, les valeurs et les dimensions sont exprimées en unités métriques tandis que les équivalents en unités impériales, dont la plupart ont été obtenus par conversion arithmétique, sont indiqués entre parenthèses. Les unités métriques feront foi en cas de litige ou de difficultés imprévues résultant de la conversion.

1.4 Matériaux ou techniques interdits dans la production et la préparation des produits biologiques

Pour produire ou préparer des produits biologiques, les matériaux ou techniques qui suivent sont interdits puisqu’ils sont incompatibles avec les principes généraux de production biologique :

- tous les produits obtenus par génie génétique, tels qu’ils sont définis dans la présente norme, et précisés en 4.1.3, 5.1.2 et 6.2.1 de 32-311 de la norme CAN/CGSB-32.311;

- tous les produits, matériaux ou procédés obtenus par la nanotechnologie, tel que défini dans la présente norme, à l’exception des :

- particules naturelles de taille nanométrique, ou celles qui sont produites accidentellement par le biais de processus normaux tels que la mouture des grains;

- surfaces de contact, comme celles de l’équipement, surfaces de travail ou matériaux d’emballage, lorsque le transfert de particules de taille nanométrique vers les cultures, les animaux d’élevage ou les substances biologiques est imprévu et peu probable;

- l’irradiation telle qu’elle est définie dans la présente norme, pour le traitement des produits biologiques et intrants utilisés dans la production de produits biologiques, sous réserve des dispositions prévues dans CAN/CGSB-32.311;

- les animaux d’élevage clonés et leurs descendants;

- l’équipement, les conteneurs de récolte et d’entreposage, les installations d’entreposage et les matériaux de conditionnement traités avec des fongicides, agents de conservation ou de fumigation et pesticides non répertoriés dans la norme CAN/CGSB-32.311, sauf dans les cas prévus aux articles 8.2.3 et 8.3.3 de CAN/CGSB-32.310.

1.5 Substances interdites dans la production et la préparation de produits biologiques

En plus de 1.4, pour produire ou préparer des produits biologiques, les substances qui suivent sont interdites puisqu’elles sont incompatibles avec les principes généraux de la production biologique :

- les amendements du sol, comme les engrais ou les matières d’origine végétale et animale compostées, qui renferment une substance ne figurant pas dans la norme CAN/CGSB-32.311;

- les boues d’épuration;

- les auxiliaires de production végétale ou substances non répertoriés dans la norme CAN/CGSB-32.311;

- les régulateurs de croissance d’origine végétale, fongique ou animale, excepté ceux spécifiquement permis par la norme CAN/CGSB-32.311;

- les médicaments d’usage vétérinaire, y compris les antibiotiques et les parasiticides, sous réserve des dispositions prévues dans la présente norme;

- les ingrédients non biologiques, les additifs alimentaires et les auxiliaires de production, y compris les sulfates, les sulfites, les nitrates et les nitrites, utilisés dans la préparation de produits biologiques, sous réserve des dispositions prévues dans la présente norme ou spécifiées dans la norme CAN/CGSB-32.311;

- les produits de formulation sauf ceux spécifiés dans la norme CAN/CGSB-32.311.

Remarque

Voir l’arbre de décision des LSP à l’annexe B pour consulter une méthode d’évaluation de la conformité des intrants.

2 Références normatives

Les documents normatifs suivants renferment des dispositions qui, par renvoi dans le présent document, constituent des dispositions de la présente Norme nationale du Canada. Les documents de référence peuvent être obtenus auprès des sources mentionnées ci-après.

Remarque

Les adresses indiquées ci-dessous étaient valides à la date de publication de la présente norme.

Sauf indication contraire de l’autorité appliquant la présente norme, toute référence non datée s’entend de l’édition ou de la révision la plus récente de la référence ou du document en question. Une référence datée s’entend de la révision ou de l’édition précisée de la référence ou du document en question.

2.1 Office des normes générales du Canada

CAN/CGSB-32.311 – Systèmes de production biologique – Listes des substances permises.

CAN/CGSB-32.312 – Systèmes de production biologique : Aquaculture – Principes généraux, normes de gestion et listes des substances permises

2.1.1 Source

Les publications susmentionnées peuvent être obtenues auprès de l’Office des normes générales du Canada (ONGC).

Centre des ventes

Gatineau, Canada K1A 1G6

- Téléphone :

- 819‑956‑0425 ou 1‑800‑665‑2472

- Télécopieur :

- 819‑956‑5740

- Courriel :

- ncr.cgsb-ongc@tpsgc-pwgsc.gc.ca

- Site Web :

- Office des normes générales du Canada

2.2 Agence canadienne d’inspection des aliments

- Loi sur la salubrité des aliments au Canada (L.C, 2012, ch. 24)

- Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (DORS/2018-108), partie 13.

2.2.1 Source

Les lois et règlements susmentionnés peuvent être obtenus auprès de l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) à Agence canadienne d'inspection des aliments ou sur le Site Web de la législation (Justice).

2.3 IFOAM Organics International

Principes de l’agriculture biologique.

2.3.1 Source

Les principes susmentionnés peuvent être obtenus du site IFOAM à IFOAM Organics International (disponible en anglais seulement).

2.4 Conseil national pour les soins aux animaux d’élevage

- En cas de conflit ou de divergence entre la présente norme et l’un des codes de pratique ci-dessous, la présente norme aura préséance :

- Code de pratiques pour le soin et la manipulation des bovins laitiers

- Code de pratiques pour le soin et la manipulation des bovins de boucherie

- Code de pratiques pour le soin et la manipulation des veaux lourds

- Code de pratiques pour le soin et la manipulation des porcs

- Code de pratiques recommandées pour le soin et la manipulation des animaux de ferme – Transport.

- Code de pratiques pour le soin et la manipulation des poulettes et pondeuses

- Code de pratiques pour le soin et la manipulation des oeufs d’incubation, des reproducteurs, des poulets et des dindons

- Code de pratiques pour le soin et la manipulation des moutons

- Code de pratiques pour le soin et la manipulation des chèvres

- Code de pratiques pour le soin et la manipulation des lapins

- Code de pratiques pour le soin et la manipulation des bisons

2.4.1 Source

Les publications susmentionnées peuvent être obtenues du site Web du Codes de pratiques pour les soins et la manipulation des animaux d’élevage (CNSAE).

3 Termes et définitions

Pour les besoins de la présente Norme nationale du Canada, les termes et définitions suivants s’appliquent.

- 3.1 aéroponie (aeroponics)

- méthode de culture qui ne requiert pas de sol et dans laquelle les végétaux sont suspendus, leurs racines étant exposées à l’air.

- 3.2 agricole (agricultural)

- relatif à la production végétale et à l’élevage ainsi qu’à tout produit qui en résulte..

- 3.3 agro-écosystème (agro-ecosystem)

- système composé de la forme, de la fonction, de l’interaction et de l’équilibre des éléments biotiques et abiotiques présents dans l’environnement d’une exploitation agricole donnée.

- 3.4 allopathique (allopathic)

- relatif à l’allopathie.

- 3.5 allopathie (allopathy)

- méthode de traitement d’une maladie par des substances qui produisent une réaction ou des effets différents de ceux de la maladie.

- 3.6 semis annuel (annual seedling)

- jeune plante cultivée à partir de la graine qui complétera son cycle de vie ou produira une récolte durant la même campagne agricole ou la même saison que celle où elle a été plantée.

- 3.7 antibiotique (antibiotic)

- toute drogue ou tout mélange de drogues, lesquels sont préparés à partir de certains microorganismes, ou l'ont été antérieurement, mais sont maintenant fabriqués synthétiquement, et sont doués de propriétés inhibitrices de la croissance d'autres microorganismes, y compris les champignons, bactéries et virus.

- 3.8 apiculture (apiculture)

- gestion et production de reines et d’abeilles mellifères et de leurs produits (comme le miel, la cire d’abeille, le pollen, la gelée royale, la propolis et le venin d’abeille).

- 3.9 litière (bedding)

- matériau, comme la paille hachée ou les copeaux de bois, ajouté à l’environnement d’hébergement des animaux dans le but d’ajouter du confort et d’encourager les comportements naturels.

- 3.10 biosourcé (biobased)

- qualité d’une substance dérivée de source végétale, animale ou microbienne.

- 3.11 biodégradable (biodegradable)

- intrants ou auxiliaires utilisés en production végétale et d’animaux d’élevage pouvant être décomposés par l’action de micro-organismes à l’intérieur de 24 mois dans le sol (à l’exception de la biomasse végétale), d’un mois en milieu aqueux aérobique, et de deux mois en milieu aqueux anaérobique, avec un impact environnemental minimal.

- 3.12 organique (biological)

- relatif aux organismes multicellulaires ou unicellulaires (ou leurs composantes) comme les animaux, les plantes, les champignons, les bactéries, les protéines, les acides nucléiques et les virus, etc.

- 3.13 zone tampon (buffer zone)

- zone limitrophe clairement définie et reconnaissable séparant une unité de production biologique de zones adjacentes non biologiques.

- 3.14 glucides (carbohydrate)

- sucre ou composé d'amidon, tel que le dextrose (glucose).

- 3.15 animaux clonés (cloned animals)

- animaux identiques obtenus de manière assistée à partir de la manipulation et du transfert d’embryons, en utilisant des techniques telles que le transfert de noyaux de cellules somatiques, le transfert de noyaux de cellules embryonnaires ou la segmentation d’embryons.

- 3.16 colonie (colony)

- groupe d’abeilles comprenant normalement plusieurs milliers d’ouvrières, des faux-bourdons (mâles) et une reine formant une unité sociale dans une ruche ou un autre abri.

- 3.17 disponible sur le marché (commercially available)

- capacité d’obtenir, pièces à l’appui, un ingrédient ou un intrant d’une forme, qualité, quantité ou variété appropriées, sans égard au coût, pour remplir une fonction essentielle en production ou préparation de produits biologiques.

- 3.18 mélange (commingling)

- mélange ou contact physique entre des produits biologiques et non biologiques en vrac, non liés ou non emballés au cours de la production, de la préparation, du transport, ou de l’entreposage.

- 3.19 compost (compost)

- produit dérivé d’un processus aérobie supervisé sous lequel des micro-organismes digèrent des matières organiques.

- 3.20 thé de compost (compost tea)

- substance liquide obtenue par le trempage d’un compost stable dans l’eau et qui favorise la croissance des microorganismes bénéfiques

- 3.21 rotation des cultures (crop rotation)

- alternance de cultures dans un champ donné et selon une séquence prévue, au cours de campagnes agricoles successives, de sorte que des plantes de la même espèce ou de la même famille ne soient pas cultivées de façon continue dans le même champ. La culture en bande, les cultures intercalaires et les haies sont employées comme techniques au lieu de la rotation dans les systèmes de culture de vivaces, pour introduire de la diversité biologique.

- 3.22 dérivé (derivative)

- substance créée par la modification moléculaire d'une autre substance (la source) habituellement par substitution chimique ou réaction supplémentaire.

- 3.23 additif pour alimentation animale (feed additive)

- substance ajoutée à un aliment pour animaux en petite quantité pour combler un besoin nutritionnel particulier, par exemple des substances nutritives essentielles sous la forme d’acides aminés, de vitamines et de minéraux, et des additifs non nutritifs tels des agents anti-agglomérants et antioxydants.

- 3.24 supplément alimentaire (feed supplement)

-

désigne un aliment utilisé avec un autre en vue d’améliorer la valeur nutritive totale de l’aliment et destiné à être :

- servi sous forme concentrée comme complément à d’autres aliments;

- disponible séparément et servi en libre choix avec d’autres éléments de la ration; ou

- dilué et mélangé de nouveau pour donner un aliment complet.

Remarque

Au Canada, la Loi relative aux aliments du bétail exige que l’aliment qui en résulte soit admissible à l’enregistrement.

- 3.25 fermentation (fermentation)

- transformation d'un glucide en composés plus simples ou plus complexes par une enzyme ou des enzymes produites par des micro-organismes. Par exemple, les sucres peuvent être fermentés en présence de levure pour produire de l'alcool ou de l'acide acétique avec du dioxyde de carbone. La fermentation suivie de l'extraction et de la purification peut isoler la substance des autres produits et des impuretés du procédé de fermentation; elle peut être utilisée pour produire des composés tels que des enzymes, des antibiotiques, des acides aminés et des acides organiques (citrique, gibbérellique, lactique). Aussi connu sous le nom de fermentation microbienne ou biofermentation.

- 3.26 engrais (fertilizer)

- substance simple ou mélangée constituée d’un ou de plusieurs éléments nutritifs reconnus pour les végétaux.

- 3.27 filtrat (filtrate)

- liquide qui passe dans un filtre à osmose dans la production du sirop d’érable ou du sirop provenant de la sève d’un autre arbre.

- 3.28 additif alimentaire (food additive)

- même signification que dans l’article B.01.001 de la partie B du Règlement sur les aliments et drogues.

- 3.29 qualité ou grade alimentaire (food-grade)

- désignation utilisée pour indiquer qu’une substance (par exemple, un matériel de nettoyage, un gaz, etc.) ou un objet/équipement (par exemple, un comptoir, des récipients, un convoyeur, etc.) peut entrer en contact avec des aliments ou des surfaces en contact avec des aliments, ou est sans danger pour la consommation humaine.

- 3.30 fourrage (forage)

- substance végétale fraîche, séchée ou ensilée (pâturage, foin ou ensilage) utilisée pour l’alimentation des animaux.

- 3.31 génie génétique (genetic engineering) également connu comme le domaine scientifique et biotechnologique qui crée les organismes génétiquement modifiés (OGM)

-

manipulation artificielle de cellules vivantes dans le but de modifier leur génome le génie génétique regroupe un ensemble de techniques de la biotechnologie moderne qui modifient le matériel génétique d’un organisme autrement que par sélection génétique traditionnelle utilisant la multiplication ou la recombinaison naturelle. Le génome étant considéré comme une entité indivisible, l’insertion, la suppression ou la réorganisation artificielles d’éléments du génome par des moyens techniques ou physiques sont des actes de génie génétique.

Des techniques qui seront développées à l’avenir pourront être considérées comme du génie génétique. Des exemples de ces techniques employées en génie génétique comprennent, entre autres :

- les techniques d’édition de gènes ou du génome, tels que Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats (CRISPR), qui remplacent une séquence d’ADN par une autre ou transposent, enlèvent ou insèrent une séquence de gènes, intégralement ou en partie;

- les techniques de recombinaison de l’ADN faisant appel à des systèmes de vecteurs;

- la cisgenèse;

- l’intragenèse;

- l’agroinfiltration;

- les techniques d’introduction directe dans un organisme de matériels héréditaires préparés par un quelconque moyen à l’intérieur ou à l’extérieur de cet organisme;

- les techniques de fusion cellulaire (y compris la fusion de protoplastes) ou d’hybridation qui permettent d’éliminer les barrières naturelles liées à la physiologie, à la reproduction ou à la recombinaison, lorsque les cellules ou les protoplastes donneurs n’appartiennent pas à la même famille taxonomique ou sont créés à l’extérieur de l’organisme, voire manipulés dans l’organisme, par des technologies telle la biologie synthétique.

Sauf lorsque l’organisme donneur/receveur a été obtenu au moyen de l’une des techniques susmentionnées, les techniques non visées par la présente définition sont notamment :

- la fertilisation in vitro;

- la conjugaison, la transduction, la transformation ou tout autre processus naturel;

- l’induction polyploïdique;

- les techniques de fusion cellulaire (y compris la fusion de protoplastes) ou d’hybridation lorsque les cellules ou les protoplastes donneurs appartiennent à la même famille taxonomique et ne sont pas créés à l’extérieur de l’organisme, voire manipulés dans l’organisme, par des technologies telle la biologie synthétique.

- 3.32 herbivore (herbivore)

- animal se nourrissant principalement de plantes.

- 3.33 ruche (hive)

- structure de fabrication humaine servant d’abri aux abeilles. Voir également « matériel apicole ».

- 3.34 hydroponie (hydroponics)

- culture des végétaux avec des solutions nutritives aqueuses, sans le support d’un sol.

- 3.35 additifs indirects (incidental additives)

- substance utilisée dans les installations de transformation de produits biologiques qui peuvent se retrouver comme résidus dans les produits biologiques. Par exemple : les produits pour les mains (savons, antiseptiques, lotions, crèmes protectrices), les composés de traitement d’eau de chaudière, les composés de traitement de l’eau, les lubrifiants (agents de démoulage, solvants), les agents antimousses et les produits chimiques non alimentaires (agents d’assinissement, désinfectants, agents de nettoyage et détergents).

- 3.36 ingrédient (ingredient)

- substance, y compris un additif alimentaire, utilisée dans la fabrication ou la préparation d’un produit. Cette substance est présente dans le produit final, éventuellement sous une forme modifiée.

- 3.37 intrant (input)

- substance utilisée en production ou préparation: par exemple, les engrais, les suppléments pour animaux, les pesticides, les amendements du sol, les traitements vétérinaires, les auxiliaires de production, les agents de nettoyage ou d’assainissement.

- 3.38 irradiation (irradiation)

- désigne le traitement par rayons ionisants.

- 3.39 distance d’isolement (isolation distance)

- distance établie pour isoler une culture biologique d’une plante commercialisée du même type issue du génie génétique. La distance d’isolement est la plus courte distance entre la bordure d’une culture biologique et la bordure de la culture génétiquement modifiée du même type.

- 3.40 portée (litter)

- groupe de jeunes animaux nés en même temps d’une même mère, telle une portée de porcelets.

- 3.41 fumier (litter material)

- mélange de matériaux de litière et d’excréments d’animaux, comme des déjections animales, de la poussière et des plumes accumulées sur le plancher d’une installation d’élevage (p. ex. étable, poulailler).

- 3.42 animaux d’élevage (livestock)

- animaux élevés pour l’alimentation ou destinés à la production d’aliments, notamment les bovins, les ovins, les porcs, les chèvres, les équidés, les lagomorphes (lapins), les volailles et les abeilles. Les produits de la chasse ou de la pêche d’animaux sauvages ne font pas partie de cette définition.

- 3.43 déjections animales (manure)

- fèces, urine et autres excréments des animaux d’élevage.

- 3.44 micro-verdurettes (microgreens)

- jeunes plantes comestibles qui sont récoltées plus tard que les germinations, généralement lorsque les cotylédons sont entièrement formés ou lorsque deux ou quatre vraies feuilles sont apparues

- 3.45 nanotechnologie (nanotechnology)

- manipulation de matière à l’échelle atomique, moléculaire ou macromoléculaire variant de 1 à 100 nm afin de créer des matériaux, des appareils et des systèmes ayant des propriétés et des fonctions fondamentalement nouvelles. Les substances chimiques nanométriques, ou les nanomatériaux, ont un comportement différent de celui de leurs homologues macrométriques et affichent des propriétés mécaniques, optiques, magnétiques ou électroniques différentes.

- 3.46 plan de gestion des nutriments (nutrient management plan)

- plan d’allocation des nutriments en vertu duquel le moment de l’application et la quantité de nutriments appliquée sont déterminés par le niveau de richesse du sol (déterminé par analyses), les besoins de la culture en nutriments, le type d’amendement du sol (déjections animales, compost, engrais verts ou autres substances permises), les teneurs en nutriments des amendements et le rythme prévu de libération de ces derniers. Le but du plan est de minimiser les pertes de nutriments, de protéger la qualité de l’eau, de maintenir la fertilité du sol et d’assurer l’utilisation efficace des amendements de sol autorisés.

- 3.47 exploitation (operation)

- ferme, entreprise ou organisme qui produit ou prépare un produit biologique; une exploitation peut inclure de multiples unités de production (voir 3.62 unité de production).

- 3.48 exploitant (operator)

- personne, entreprise ou organisme qui produit, prépare, emballe ou détient une marque de commerce des produits en vue de leur vente, commerce ou commercialisation ultérieure avec la mention « biologique ».

- 3.49 intégrité biologique (organic integrity)

- maintien des qualités biologiques inhérentes à un produit, de l’étape de réception des ingrédients jusqu’au point de vente final.

- 3.50 produit biologique (organic product)

- denrée ou substance qui a été produite dans le cadre d’un système conforme à la présente norme.

- 3.51 production biologique (organic production)

- méthode de production agricole conforme à la présente norme.

- 3.52 production parallèle (parallel production)

- production ou préparation simultanée de cultures biologiques et non biologiques, incluant les cultures en conversion, les animaux d’élevage et autres produits agricoles, de variétés identiques ou semblables et visuellement impossibles à distinguer par une personne non qualifiée lorsque les cultures, animaux ou produits sont placés côte à côte.

- 3.53 antiparasitaire (parasiticide)

- substance pharmaceutique ou médicament vétérinaire, tel que les anthelminthiques (y compris les vermifuges), utilisé pour lutter contre les parasites internes ou externes en production d’animaux d’élevage.

- 3.54 culture vivace (perennial crop)

- culture, autre que biannuelle, dont les plants peuvent donner une récolte sur plus d’une campagne annuelle, ou qui ont besoin d’au moins une année après la plantation pour être récoltés.

- 3.55 organisme nuisible (pest)

- organisme constituant une nuisance pour les humains ou pour les ressources utilisées par les humains, comme certaines espèces de virus, bactéries, champignons, mauvaises herbes, parasites, arthropodes et rongeurs.

- 3.56 pesticide (pesticide)

- substance utilisée directement ou indirectement pour attirer, détruire, repousser, contrôler les organismes nuisibles ou en prévenir la présence, ou pour modifier la croissance, le développement ou les caractéristiques des mauvaises herbes. Comprend les organismes, les substances ou le mélange de substances et mécanismes comme les appâts et les pièges.

- 3.57 matériel de reproduction végétale (planting stock)

- végétal ou tissu végétal, autre que des semis annuels, utilisé pour la production ou la multiplication de végétaux. Par exemple, les rhizomes, les pousses, les boutures de feuilles ou de tiges, les racines ou les tubercules, les bulbes ou les cayeux.

- 3.58 prébiotiques (prebiotics)

- fibres alimentaires et transporteurs potentiels pour les bactéries. L’inuline, le lactulose, divers galacto-oligosaccharides, fructo-oligosaccharides et xylo-oligosaccharides, ainsi que les polyalcools, sont des exemples de prébiotiques.

- 3.59 préparation (preparation)

- dans le cas d’un produit biologique, la préparation englobe la manipulation postrécolte, la fabrication, la transformation, le traitement, la conservation et l’abattage.

- 3.60 probiotiques (probiotics)

- micro-organismes qui procurent des avantages pour la santé lorsqu’ils sont consommés.

- 3.61 auxiliaires de production (processing aids)

- substances ajoutées à un aliment pour obtenir un effet technologique au cours de la transformation et qui ne sont pas présentes dans le produit alimentaire fini, ou qui sont présentes en quantité négligeable et non fonctionnelle.

- 3.62 unité de production (production unit)

- partie identifiable d’une exploitation telle que décrite dans le plan de production biologique qui produit ou prépare un produit biologique. Par exemple, une unité de production peut être un champ dont les limites sont clairement indiquées, un pâturage, une serre ou une série de serres, ou un ou plusieurs bâtiments. Une « unité de production d’animaux d’élevage » est un troupeau d'animaux ou d'oiseaux incluant les bâtiments d’élevage utilisés tels que les granges, et les pâturages. Même si les champs ou les bâtiments ne sont pas reliés entre eux, une exploitation entière peut être considérée comme une seule unité de production si l'ensemble de l'exploitation est biologique et régie par un seul plan biologique. En cas de production fractionnée ou parallèle, les unités de production biologique doivent être suffisamment séparées des unités de production non biologique pour éviter toute contamination croisée.

- 3.63 matériaux interdits (prohibited materials)

- matériaux interdits à l’article 1.4.

- 3.64 substances interdites (prohibited substances)

- substances interdites à l’article 1.5 ou qui ne sont pas répertoriées dans la norme CAN/CGSB-32.311.

- 3.65 registres (records)

- information sous forme écrite, visuelle ou électronique qui documente les activités entreprises par un exploitant engagé dans la production ou la préparation de produits biologiques.

- 3.66 intervention subséquente (removal event)

- procédure effectuée avant chaque cycle ou charge de production pour prévenir la mise en contact des produits biologiques avec des substances interdites ou le mélange avec des produits non biologiques. Des exemples d’interventions subséquentes sont le rinçage à l’eau potable, l’égouttage ou la purge d’un système avec un produit biologique.

- 3.67 sel (salt)

- chlorure de sodium ou substituts à faible teneur en sodium ou sans sodium, qui servent à donner une saveur de sel, un contrôle nutritionnel ou microbien dans un produit. Lorsqu’utilisé pour amender le sol, le terme « sel » inclut également les chlorures de calcium et de potassium.

- 3.68 pelliculage des semences (seed coating)

- application d’une substance à la surface d'une semence pour accomplir une fonction distincte de l’enrobage.

- 3.69 enrobage des semences (seed pelleting)

- élargissement d’une semence avec des substances pour augmenter sa taille dans le but de faciliter le semis.

- 3.70 trempage des semences (seed priming)

- ajout d’une solution à base d’eau aux semences, avant le semis, afin d’améliorer l’uniformité et la vitesse de germination. Après avoir été humidifiées, les semences subissent un séchage qui permet leur expédition et leur entreposage à court terme.

- 3.71 traitement des semences (seed treatment)

- ajout de produits antiparasitaires, de régulateurs de croissance des plantes, ou d’inoculants, etc. aux semences afin d’accroître leur performance sur le terrain. Le traitement peut avoir lieu avant ou après le semis.

- 3.72 boues d’épuration (sewage sludge)

- matière solide, liquide ou semi-solide obtenue lors du traitement des eaux usées municipales ou industrielles. Les boues d’épuration comprennent, sans s’y limiter, les boues domestiques, l’écume ou les solides extraits lors des procédés de traitement primaires, secondaires ou avancés des eaux usées, ou les matières dérivées de boues d’épuration.

- 3.73 sol (soil)

- mélange de minéraux, de matières organiques et d’organismes vivants.

- 3.74 matériel à risque spécifié (MRS) (specified risk material (SRM))

- le crâne, la cervelle, les ganglions trigéminés (nerfs attachés à la cervelle), les yeux, les amygdales, la moelle épinière, les ganglions de la racine dorsale (nerfs attachés à la moelle épinière) de ruminants âgés de 30 mois ou plus, et l’iléon distal (partie du petit intestin) de ruminants de tous âges.

- 3.75 production fractionnée – exploitation fractionnée (split production – split operation)

- exploitation qui produit ou prépare des produits agricoles biologiques et non biologiques, incluant la production en conversion.

- 3.76 symbiotiques (symbiotics)

- combinaison de probiotiques et de prébiotiques. Bon nombre contiennent un probiotique cultivé sur un substrat composé d’un prébiotique qui en favorise la croissance.

- 3.77 biologie synthétique (synthetic biology)

- décrit de manière générale la conception et la fabrication de nouveaux processus biologiques artificiels, d'organismes ou de dispositifs, ou la reconception artificielle de systèmes biologiques naturels existants.

- 3.78 substance synthétique (synthetic substance)

- substance fabriquée, par exemple un produit pétrochimique, qui est formulée ou produite selon un processus chimique ou un processus qui modifie chimiquement les composés extraits de végétaux, de micro-organismes ou de source animale ou minérale. Ce terme ne s’applique pas aux composés de synthèse obtenus à l’aide de processus mécaniques ou biologiques pouvant inclure le chauffage et la transformation mécanique. Toutefois, les minéraux modifiés par des réactions chimiques causées par le chauffage ou le brûlage sont considérés comme des substances synthétiques.

- 3.79 traçabilité (traceability)

- capacité de retracer un produit en aval et en amont, au cours de tous les stades de production et de préparation.

- 3.80 sélection génétique traditionnelle (traditional breeding)

- sélection génétique basée sur la reproduction sexuée. Elle a lieu entre organismes très proches dans la taxonomie, dans les cellules reproductrices et entre chromosomes d’une même paire par recombinaison homologue.

- 3.81 période de conversion (transitional period)

- période entre le début d’un programme de gestion biologique et l’obtention du statut biologique d’une unité de production ou exploitation.

- 3.82 plant repiqué (transplant)

- plant qui a été extrait de son lieu de production d’origine, transporté puis transplanté

- 3.83 produit biologique vétérinaire (veterinary biologic)

- helminthe, protozoaire ou micro-organisme; ou substance ou mélange de substances dérivé d’animaux, d’helminthes, de protozoaires ou de micro-organismes; ou substance d’origine synthétique fabriquée, vendue ou promue pour le diagnostic, le traitement, l’atténuation ou la prévention d’une maladie, d’un trouble, d’un état physique anormal ou de leurs symptômes, ou pour rétablir, corriger ou modifier les fonctions biologiques des animaux. Les produits biologiques vétérinaires comprennent les vaccins, les bactérines, les bactérines anatoxines, les immunoglobulines, les trousses de diagnostic et tout produit biologique vétérinaire issu de la biotechnologie.

- 3.84 médicament vétérinaire (veterinary drug)

- substance ou mélange de substances utilisé ou administré chez les animaux soit pour le diagnostic, le traitement, l’atténuation ou la prévention d’une maladie, d’un trouble ou d’un état physique anormal ou des symptômes de ces derniers; rétablissant, corrigeant ou modifiant les fonctions biologiques des animaux.

- 3.85 plante sauvage (wild crop)

- plante prélevée ou récoltée dans son habitat naturel.

- 3.86 levure (yeast)

- micro-organismes unicellulaires qui produisent des enzymes, du dioxyde de carbone (CO2) et d’autres métabolites des glucides et dont les propriétés sont souvent exploitées en fermentation, en boulangerie, pour aromatiser les aliments ou en augmenter la valeur nutritionnelle et pour prodiguer des avantages pour la santé.

- 3.87 extraits d’autolysats de levure (yeast autolysate extract)

- composantes hydrosolubles de la levure, généralement produites par autolyse, un processus par lequel la paroi cellulaire se désintègre sous l’action d’un facteur mécanique ou chimique.

4 Plan de production biologique

4.1 L’exploitant doit préparer un plan de production biologique qui décrit de manière détaillée le processus de conversion et les pratiques de production, de préparation et de gestion.

4.2 Le plan de production biologique doit être révisé annuellement pour tenir compte des modifications apportées au plan ou au système de gestion, des problèmes rencontrés lors de la mise en œuvre du plan et des mesures prises pour résoudre ces problèmes.

4.3 Le plan de production biologique doit comprendre une description du système interne de tenue des registres, avec suffisamment de documents pour répondre aux exigences relatives à la traçabilité prescrites en 4.4.2 et aux autres exigences relatives à la tenue des registres.

4.4 Tenue des registres et identification

4.4.1 L’exploitant doit tenir à jour les registres et les documents d’appui pertinents tels que des aides visuelles (par exemple, les cartes, les diagrammes de déroulement des travaux) pour décrire en détail les intrants utilisés, la production, la préparation, la manutention et le transport des cultures, des animaux d’élevage et des produits biologiques. L’exploitant est responsable du maintien de l’intégrité biologique du produit et doit consigner et déclarer l’ensemble des activités et des transactions de façon suffisamment détaillée afin de démontrer avec clarté la conformité avec la présente norme.

4.4.2 Les registres doivent permettre de retracer :

- l’origine, la nature et les quantités des produits biologiques livrées à l’unité de production ou l’exploitation;

- la nature, les quantités et les destinataires des produits ayant quitté l’unité de production;

- toute autre information, telle que l’origine, la nature et les quantités des intrants, ingrédients, additifs et auxiliaires de production livrés à l’unité de production, ainsi que la composition des produits transformés, pour permettre une vérification adéquate des opérations;

- les activités ou les procédés qui démontrent la conformité à la présente norme.

4.4.3 Un système d’identification doit être mis en place pour distinguer les cultures, les animaux d’élevage (par exemple, par l’aspect général, la couleur, la variété et le type) et les produits biologiques de ceux qui sont non biologiques.

4.4.4 L’exploitant doit concevoir et implanter un plan de gestion des risques pour prévenir la contamination par des cultures issues du génie génétique, lequel peut inclure des stratégies telles que des barrières physiques, des rangées périphériques, la pratique du semis différé, l’analyse de semences, les distances d’isolement et les protocoles de désinfection de l’entrepôt et de l’équipement.

4.4.5 Les registres doivent être conservés pendant au moins cinq ans après leur création.

4.4.6 L’exploitant doit surveiller et documenter l’utilisation d’une substance pour le contrôle des organismes nuisibles qui ne figure pas dans la norme CAN/CGSB-32.311 et qui est utilisée en vertu de tout programme gouvernemental obligatoire.

Remarque

Au Canada, advenant une épidémie de ravageurs, l’exploitant est tenu d’aviser sans délai l’organisme de certification de tout changement qui pourrait affecter le processus de certification du produit biologique.

5 Productions végétales

L’article 8.4 s’applique au transport des végétaux et des récoltes.

5.1 Exigences relatives aux terres utilisées en culture biologique

5.1.1 La présente norme doit être intégralement appliquée dans une unité de production pendant au moins 12 mois avant la première récolte biologique. Les substances interdites ne doivent pas avoir été utilisées pendant au moins 36 mois avant la récolte de toute production biologique.

5.1.2 Lors de l’ajout de nouvelles unités de production à une exploitation biologique existante, l’exploitant doit démontrer par les données consignées dans ses registres qu’aucune substance interdite n’a été utilisée pendant au moins 36 mois (voir 5.1.1); les produits issus de ces nouvelles unités de production doivent faire l’objet d’une vérification avant d’être récoltés.

Remarque

La Partie 13 – Produits biologiques du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada exige que la demande de certification biologique de végétaux cultivés en champ (grandes cultures, cultures horticoles ou pâturages) soit soumise au moins quinze mois avant la date prévue de mise en marché. Durant cette période, l’organisme de certification évaluera la conformité à la présente norme et cette évaluation doit comprendre au moins une inspection de l’unité de production dans l’année précédant l’admissibilité des végétaux cultivés en champ à la certification et une inspection dans l’année où ces mêmes végétaux sont admissibles à la certification.

5.1.3 L’exploitation doit viser une conversion complète de sa production. Pendant la période de conversion, l'exploitation peut maintenir, en plus de la production en conversion, un système de production non biologique (exploitation fractionnée) qui doit être entièrement distinct et identifié séparément jusqu'à son intégration dans le processus de conversion global.

5.1.4 L'exploitation peut être convertie à raison d'une unité à la fois. Chaque unité de production convertie doit respecter les exigences de la présente norme. L'exception à cette norme, la production parallèle, est permise uniquement dans les cas suivants :

- cultures annuelles récoltées au cours des 24 derniers mois de la période de conversion lorsque des champs sont ajoutés aux exploitations existantes;

- cultures vivaces (déjà plantées);

- installations de recherche en agriculture;

- production de semences, de matériel de multiplication végétative et de plants à repiquer.

5.1.5 La pratique de la production parallèle doit respecter les conditions particulières suivantes :

- L’exploitant doit démontrer clairement qu'il est possible de préserver l'identité des cultures ainsi produites durant leur production, leur récolte, leur entreposage, leur transformation, leur emballage et leur commercialisation;

- L’exploitant doit tenir des registres exacts et vérifiables sur les produits non biologiques et biologiques et sur leur entreposage, leur transport, leur transformation et leur commercialisation.

Remarque

Les cultures de production parallèle, tant les cultures biologiques que non biologiques, sont inspectées juste avant la récolte. Une vérification de toutes les cultures en production parallèle a lieu après la récolte.

5.1.6 Toute unité de production doit être délimitée de façon distincte et précise.

5.1.7 La régie de production ne doit pas alterner entre les modes biologique et non biologique sur une même unité de production.

5.2 Facteurs environnementaux

5.2.1 Des mesures doivent être prises pour minimiser le mouvement des substances interdites vers les cultures et terres agricoles biologiques en provenance :

- des zones avoisinantes;

- de l’équipement utilisé à la fois en production de cultures biologiques et non biologiques.

5.2.2 S’il existe des risques de contact avec des substances interdites, il est requis d’établir des zones tampons distinctes ou d’autres barrières physiques suffisantes pour prévenir la contamination :

- les zones tampons doivent avoir au moins 8 m (26 pi 3 po) de largeur;

- une haie ou un brise-vent végétal permanent, un brise-vent artificiel, une route permanente ou une autre barrière peuvent être aménagés en lieu et place des zones tampons;

- les plantes cultivées dans les zones tampons ne doivent pas être considérées comme des produits biologiques, qu’elles soient utilisées à l’exploitation ou non;

- les cultures à risque de contamination par des cultures commerciales issues du génie génétique doivent être protégées de la contamination par pollinisation croisée. Des stratégies d’atténuation telles que, sans pour autant s’y limiter, des barrières physiques, des rangées périphériques, le recours à des tests stratégiques ou la pratique du semis différé doivent être mises en place, à moins que les distances d’isolement généralement acceptées pour ces types de cultures ne soient présentes (voir note ci-dessous).

Remarque

Les distances d’isolement généralement acceptées pour les cultures à risque de contamination par les cultures issues du génie génétique du même type sont les suivantes : pour le soja – 10 m (33 pi), le maïs – 300 m (984 pi), le canola, la luzerne (pour la production de semences) et les pommes – 3 km (1.8 mi).

5.2.3 Le bois non traité ou traité avec des substances qui figurent au tableau 4.2 (colonne 2) de la norme CAN/CGSB-32.311 est permis, par exemple pour les poteaux de clôture.

- Il est interdit d’utiliser des poteaux de clôture en bois traité avec des substances interdites pour de nouvelles installations ou à des fins de remplacement. Des matériaux de rechange tels que le métal, le plastique, le ciment et les enveloppes de protection peuvent être utilisés.

- Il est permis de recycler les poteaux existants dont le bois a été traité avec des substances interdites sur une même exploitation agricole.

5.2.4 Les pratiques de gestion doivent comprendre des mesures de protection et d’amélioration de la santé des écosystèmes de l’exploitation et intégrer l’un ou plusieurs des éléments suivants :

- habitat pour les pollinisateurs;

- bandes fleuries;

- habitat faunique;

- maintien ou restauration des rives ou des milieux humides; ou

- d’autres mesures pour promouvoir la biodiversité.

Remarque

Les habitats existants dans les prairies, terres humides ou forêts-parcs naturels devraient être préservés et améliorés chaque fois que cela est possible.

5.3 Semences et matériel de reproduction végétale

5.3.1 Il est exigé d’utiliser des semences, bulbes, tubercules, boutures, semis annuels, plants à repiquer, matériel de reproduction végétale et autres propagules biologiques. Les semences et le matériel de reproduction végétale biologiques peuvent être traités, trempés (activés) ou enrobés (pelliculés) avec des substances recensées aux tableaux 4.2 (colonnes 1 et 2) ou 7.3 de la norme CAN/CGSB-32.311.

5.3.2 Il est permis d’utiliser une variété de semences et de matériel de reproduction végétale non biologique à condition que :

- les semences ou le matériel de reproduction biologique ne puissent pas être produits ou obtenus sur l’exploitation; et

- les semences ou le matériel de reproduction biologique ne soient pas disponibles sur le marché après la recherche raisonnable effectuée auprès de fournisseurs potentiels reconnus de produits biologiques;

- les semences ou le matériel de reproduction ne soient traités, trempés (activés) ou enrobés (pelliculés) qu’avec des substances recensées aux tableaux 4.2 (colonnes 1 et 2) ou 7.3 de la norme CAN/CGSB-32.311, à l’exception des cas suivants :

- les semences activées avec des substances qui ne figurent pas aux tableaux 4.2 (colonnes 1 et 2) ou 7.3 de la norme CAN/CGSB-32.311 sont permises à condition que le processus de trempage n’inclue pas de pesticides non répertoriés dans les tableaux 4.2 (colonne 2) ou 7.3 de la norme CAN/CGSB-32.311;

- il est permis d’utiliser des semences et du matériel de reproduction végétale traités avec des substances nécessaires à la conformité aux règlements phytosanitaires ou de salubrité des aliments internationaux, fédéraux ou provinciaux et dont l’utilisation est approuvée par des agences de réglementation telles que l’Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA).

- Le matériel de reproduction végétale de plantes pérennes non biologique traité avec des substances interdites en 1.5 a, 1.5 b, 1.5 c ou 1.5 d doit être régi conformément à la présente norme pendant au moins 12 mois avant la première récolte de produits biologiques. La terre sur laquelle ce matériel est planté doit respecter les exigences énoncées en 5.1.1.

5.3.3 Les semis annuels d’hiver ou de printemps dont les plants seront transplantés dans l’exploitation peuvent être démarrés par l'exploitation sous des structures avec un éclairage artificiel à 100 % jusqu’à l’étape de la première transplantation, lorsque les plants issus du semis sont repiqués dans un autre milieu de culture (en cassette, en pot, en contenant ou en plein sol). Tous les paragraphes de 7.5, sauf 7.5.2.2, 7.5.2.3, 7.5.2.4 relatifs au volume de sol, s’appliquent aux semis annuels cultivés sous des structures.

5.4 Gestion de la fertilité du sol et des nutriments

5.4.1 Le programme de gestion de la fertilité du sol et des nutriments culturaux a pour objectif principal d’établir et de maintenir la fertilité du sol par des pratiques qui :

- préservent ou augmentent la teneur en matière organique du sol,

- favorisent un approvisionnement nutritionnel et un équilibre optimaux entre les nutriments, et

- stimulent l’activité biologique du sol.

5.4.2 La fertilité et l’activité biologique du sol doivent être maintenues ou accrues, selon le cas, par :

- la rotation des cultures, qui doit être aussi variée que possible et inclure notamment des engrais verts, des légumineuses, des cultures dérobées ou des plantes à enracinement profond

- l’incorporation de matières animales et végétales conformes à la présente norme et au tableau 4.2 (colonne 1) de la norme CAN/CGSB-32.311, y compris ce qui suit :

- les matières végétales et animales compostées

- les matières végétales non compostées, notamment les légumineuses, engrais verts ou plantes à enracinement profond dans le cadre d’un plan approprié de rotation pluriannuelle; et

- les déjections animales non traitées, y compris le purin et le lisier, qui respectent les exigences de 5.5.1

5.4.3 Le travail du sol et les pratiques culturales :

- doivent préserver ou améliorer l’état physique, chimique et biologique du sol,

- minimiser les dommages à la structure et à l’état d’ameublissement du sol, et

- minimiser l’érosion du sol.

5.4.4 La gestion des matières végétales et animales doit cibler la préservation ou l’amélioration de la fertilité du sol et de sa teneur en matière organique et en nutriments culturaux, de façon à ne pas favoriser la contamination des cultures, du sol ou de l’eau par des éléments fertilisants, des organismes pathogènes, des métaux lourds ou des résidus de substances interdites.

5.4.5 La matière organique produite dans l’exploitation doit être le fondement du programme de recyclage des éléments nutritifs avec, en complément, des sources d’éléments nutritifs décrites dans la présente norme ou répertoriées au tableau 4.2 (colonne 1) de la norme CAN/CGSB-32.311. Les déjections animales doivent aussi satisfaire aux exigences énoncées en 5.5.1.

5.4.6 L’élimination par brûlage des résidus de récolte produits sur l'exploitation est une pratique interdite. Cependant, le brûlage peut être utilisé pour contrer les problèmes documentés créés par les ravageurs, y compris les insectes, les maladies ou les mauvaises herbes (voir 5.6.1) ou pour stimuler la germination des semences.

5.5 Gestion des déjections animales

5.5.1 Sources des déjections animales

5.5.1.1 L’exploitant doit utiliser en premier les déjections animales produites dans sa propre exploitation biologique. Lorsque cette première source est épuisée, des déjections animales provenant d’autres exploitations biologiques peuvent être utilisées. Lorsque des déjections animales provenant d’exploitations biologiques ne sont pas disponibles sur le marché, des déjections animales provenant d’exploitations agricoles non biologiques peuvent être utilisées à condition que :

- l’opération non biologique ne fasse pas l’élevage d’animaux en cage où il leur est impossible de se mouvoir sur 360 degrés;

- les animaux d’élevage ne soient pas maintenus constamment dans l’obscurité; et

- l’origine et la quantité des déjections animales, le type d’animaux d’élevage ainsi que l’évaluation des critères mentionnés en 5.5.1.1 a et 5.5.1.1 b soient consignés.

Remarque

Les exploitations biologiques devraient utiliser, en priorité, des déjections animales qui proviennent d’exploitations en conversion ou pratiquant l’élevage extensif et éviter, comme sources de déjections animales, les élevages hors-sol ou les exploitations qui utilisent des ingrédients issus du génie génétique ou leurs dérivés en alimentation animale.

5.5.2 Épandage au sol des déjections animales

5.5.2.1 Le plan d’épandage des déjections animales doit tenir compte de la superficie du terrain, des doses, de l’époque de l’année, ainsi que de l’incorporation au sol et de la rétention des nutriments.

5.5.2.2 Tout amendement du sol, que ce soit le purin, le lisier, le thé de compost, le fumier solide, le fumier brut, le compost et les autres substances énumérées au tableau 4.2 (colonne 1) de la norme CAN/CGSB-32.311, doit être appliqué sur le sol conformément aux bonnes pratiques de gestion des nutriments.

Remarque

Au Canada, des exigences provinciales additionnelles peuvent également s’appliquer.

5.5.2.3 L Lors de l’épandage des déjections animales, le sol doit être suffisamment chaud et humide pour assurer une oxydation biologique active.

5.5.2.4 Le moment de la saison, le taux et la méthode d’application établis doivent assurer que les déjections animales :

- ne contribuent pas à la contamination des cultures par des bactéries pathogènes;

- ne s’écoulent pas de manière significative dans les étangs, les rivières et les ruisseaux;

- ne contribuent pas notablement à la contamination de la nappe phréatique ou des eaux de surface.

5.5.2.5 Les déjections animales non compostées solides ou liquides doivent :

- être incorporées au sol au moins 90 jours avant la récolte de cultures destinées à la consommation humaine qui n’entrent pas en contact avec le sol; ou

- être incorporées au sol au moins 120 jours avant la récolte de cultures dont la partie comestible est directement en contact avec la surface ou des particules de sol.

5.5.2.6 Lorsque des animaux d’élevage font partie du programme de culture ou de contrôle des organismes nuisibles, un plan de gestion doit être mis en place pour assurer que les animaux d’élevage sont maîtrisés et que leurs déjections ou une contamination liée à leurs déjections n’affectent pas la partie des cultures qui sera récoltée.

5.5.3 Traitement des déjections animales

Les déjections animales qui ont subi un traitement physique (par exemple, la déshydratation), biologique ou chimique à l’aide de substances énumérées au tableau 4.2 (colonnes 1 et 2) de la norme CAN/CGSB‑32.311 sont permises. Les techniques de traitement des déjections animales doivent minimiser les pertes d’éléments nutritifs.

5.6 Gestion des ravageurs, incluant les insectes, les maladies et les mauvaises herbes

5.6.1 La lutte contre les ravageurs, incluant les insectes, les maladies et les mauvaises herbes, doit être axée sur des pratiques de gestion biologique qui améliorent la santé des plantes et réduisent les pertes attribuables à ces ravageurs. Ces pratiques comprennent les pratiques culturales (les rotations, l’établissement d’un écosystème équilibré et l’utilisation de variétés résistantes), les méthodes mécaniques (les mesures sanitaires, le travail du sol, les pièges, les paillis et le pâturage) et les méthodes physiques (le brûlage des mauvaises herbes, la chaleur contre les maladies).

5.6.2 Si les pratiques de gestion biologique ne suffisent pas à prévenir la présence ou combattre les ravageurs, incluant les insectes, les maladies et les mauvaises herbes, il est possible d’appliquer des substances biologiques ou botaniques ou d’autres substances répertoriées au tableau 4.2 (colonnes 1 et 2) de la norme CAN/CGSB-32.311. Les conditions d’utilisation de ces substances doivent être décrites dans le plan de production biologique (voir la section 4).

5.6.3 Le matériel d’application, tels les pulvérisateurs, utilisé pour l’application de substances interdites doit être nettoyé à fond avant d’être utilisé en production biologique.

5.7 Irrigation

L’irrigation de cultures biologiques est permise si l’exploitant documente les précautions prises pour prévenir la contamination de la terre et des produits par des substances qui ne sont pas répertoriées dans la norme CAN/CGSB-32.311.

5.8 Préparation des produits végétaux

Les articles 8.1 et 8.2 s’appliquent lors de la préparation des produits biologiques.

5.9 Gestion des organismes nuisibles en installations

L'article 8.3 s’applique à la gestion de la lutte contre les organismes nuisibles à l’intérieur et autour des installations.

6 Production d’animaux d’élevage

Les animaux d’élevage excluent l’apiculture qui est traitée à l'article 7.1.

L’article 8.4 relatif au transport s’applique lorsque les animaux d’élevage biologique sont transportés.

6.1 Généralités

6.1.1 Les animaux d’élevage peuvent contribuer de manière importante à un système agricole biologique :

- en améliorant et en maintenant la fertilité du sol;

- en soutenant la régie de la flore par le pâturage;

- en améliorant la biodiversité; et

- en facilitant les interactions complémentaires au sein de l’exploitation agricole.

6.1.2 Dans une production biologique, les animaux doivent être élevés conformément à la présente norme.

6.1.3 La production d’animaux d’élevage est une activité intimement liée au sol :

- Les herbivores doivent avoir accès aux pâturages durant la saison de pâturage, ainsi qu'un accès à l’extérieur à d’autres moments, lorsque les conditions climatiques le permettent :

- sur une base de matière sèche, la consommation de fourrage pâturé doit représenter au minimum 30 % de l’ingestion totale de fourrage pour les ruminants qui ont atteint l’âge de maturité sexuelle;

- la consommation de fourrage pâturé doit augmenter à plus de 30 % pendant les périodes de forte croissance du fourrage;

- un minimum de 0,13 ha (0.33 acre) par unité animale doit être consacré au pâturage. (1 unité animale = 1 vache ou 1 taureau, ou 2 veaux pesant chacun entre 102 et 227 kg (225 à 500 lb), ou 5 veaux pesant chacun moins de 102 kg (225 lb) ou 4 brebis et leurs agneaux, ou 6 chèvres et leurs petits).

- Les autres animaux d’élevage, y compris la volaille, doivent avoir accès à l’extérieur lorsque les conditions climatiques le permettent;

- L’élevage exclusivement hivernal de la volaille est réservé aux exploitations qui sont en mesure de respecter pleinement les exigences relatives aux aires extérieures pour les animaux d’élevage en cause, quelle que soit l’époque de l’année (voir 6.13.13);

- Des exceptions en 6.7.2 et 6.11 peuvent s’appliquer.

6.1.4 La capacité de charge doit tenir compte de la différence entre les régions agroclimatiques du Canada et de la capacité de production fourragère, de la santé des animaux d’élevage, de l’équilibre nutritif et des incidences sur l’environnement.

6.1.5 La gestion des animaux d’élevage doit faire appel à des méthodes de reproduction naturelles, minimiser le stress, prévenir les maladies, viser l’élimination progressive du recours aux médicaments allopathiques chimiques d’usage vétérinaire (y compris les antibiotiques) et préserver la santé et le bien-être des animaux.

6.1.6 Comme principe général, l’exploitant doit démontrer qu’il s’engage à promouvoir le bien-être animal. Quand un enjeu lié au bien-être des animaux est identifié, l’exploitant doit élaborer un plan de mesures correctives. L’exploitant devra fournir au besoin des documents qui démontrent des améliorations dans les pratiques relatives au bien-être des animaux, y compris tous les documents ou toutes les évaluations qui sont exigées par des associations de l’industrie.

6.2 Origine des animaux d’élevage

6.2.1 Les races, souches et types d’animaux d’élevage doivent :

- pouvoir s’adapter aux conditions propres à l’environnement local et au système de production;

- être reconnus pour l’absence de maladies et de problèmes de santé, propres à certaines races ou souches;

- être reconnus pour leur vitalité et leur résistance aux maladies et aux parasites les plus répandus.

6.2.2 L’exploitant qui élève les animaux :

- doit utiliser des méthodes de reproduction naturelles. L’insémination artificielle est permise, incluant l’utilisation de semences sexées si les semences sont séparées mécaniquement;

- ne doit pas utiliser des techniques de transplantation d’embryons, ou des techniques de reproduction ayant recours au génie génétique ou à des technologies connexes;

- ne doit pas utiliser d’hormones de reproduction pour déclencher et synchroniser les chaleurs.

6.2.3 Animaux d’élevage utilisés pour la production des produits d’élevage biologiques

6.2.3.1 Les animaux d’élevage utilisés en production de produits d’élevage biologiques doivent :

- être nés ou avoir éclos dans des unités de production biologique;

- être la progéniture de parents élevés en production biologique;

- avoir passé leur vie entière dans un système de production biologique.

6.2.3.2 Des exceptions à 6.2.3.1 a, 6.2.3.1b et c s’appliquent à la volaille :

- la volaille doit avoir fait l’objet d’une gestion biologique continue, commençant au plus tard le deuxième jour suivant la naissance; et

- les œufs fécondés et les volailles d’un jour ne doivent pas recevoir de médicaments autres que des vaccins.

6.2.3.3 Une exception en 6.2.3.1 a, 6.2.3.1b et c est possible lorsqu’un troupeau ou des animaux individuels (utilisés comme nouveaux reproducteurs) provenant de l’exploitation ou de l’extérieur (conformément à 6.2.4) sont convertis à la production biologique :

- les animaux utilisés pour la production laitière doivent avoir fait l’objet d’une gestion biologique continue pendant au moins 12 mois;